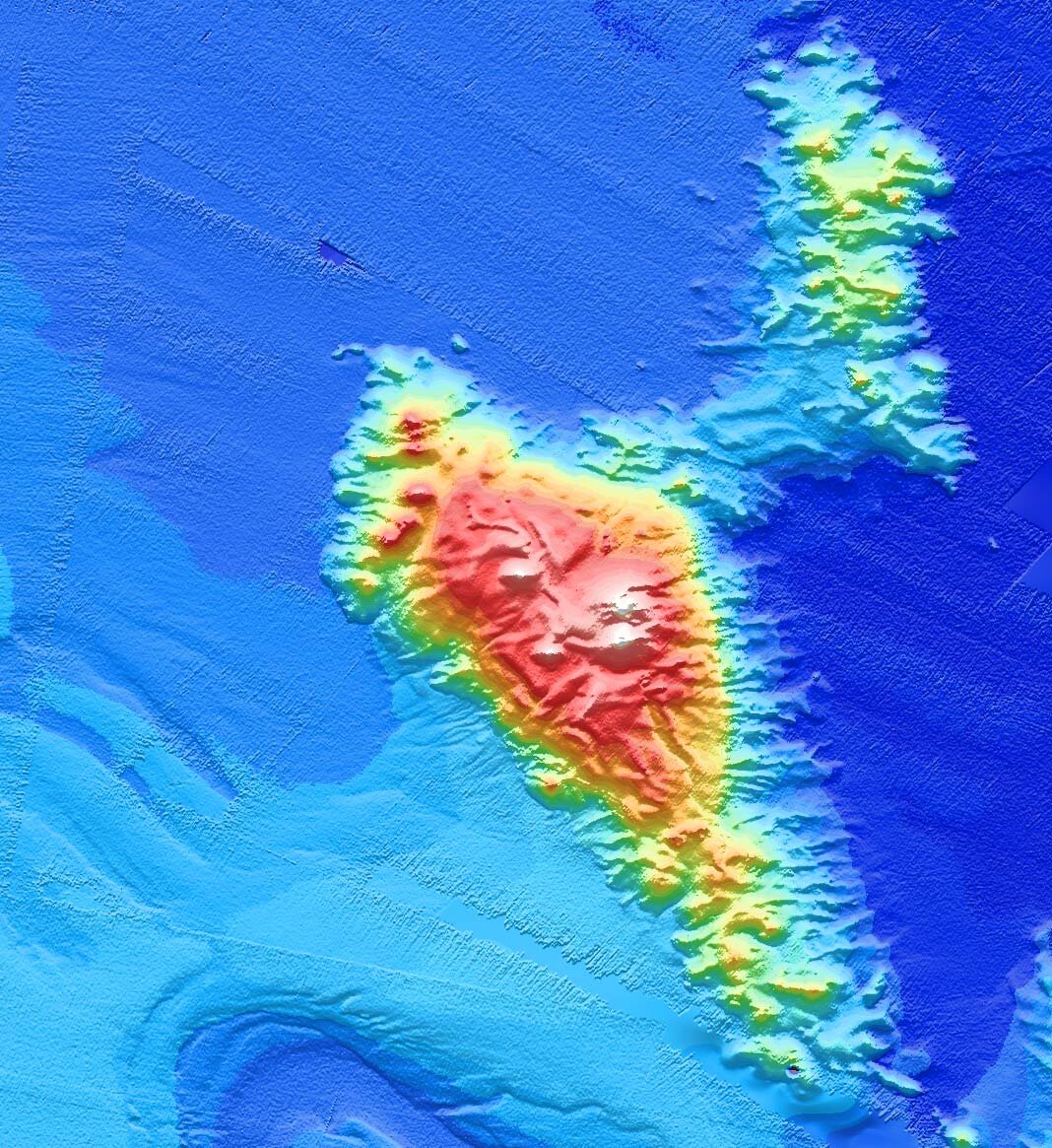

Subduzierte Meeresberge erzeugen und schwächen Erdbeben

Subduktionszonen – Orte, an denen eine tektonische Platte unter eine andere absinkt – sind die Orte, an denen sich die größten und schädlichsten Erdbeben der Welt ereignen. Eine neue Studie hat herausgefunden, dass wenn Unterwasserberge – auch als Meeresberge bekannt – in Subduktionszonen gezogen werden, diese nicht nur die Voraussetzungen für diese starken Beben schaffen, sondern auch Bedingungen schaffen, die sie letztendlich abschwächen.