Kategorie: Angewandte Geowissenschaften Virtuelle Bohrkerne als neues Referenzgestein

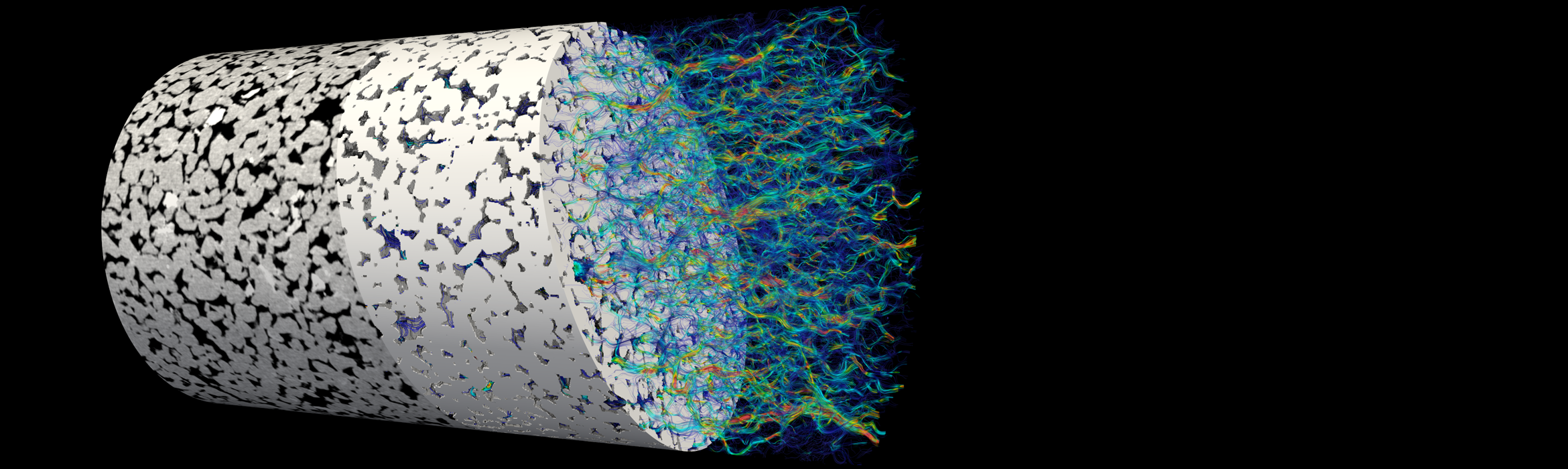

Für die Gewinnung von Erdwärme sowie zur unterirdischen Speicherung von Energie in Form von Wärme, Druckluft oder Gas ist eine sehr gute hydraulische Durchlässigkeit der Reservoirgesteine eine Grundvoraussetzung. So entscheiden bei Sandsteinen die Struktur und Verteilung von Sandkörnern und Poren darüber, ob eine Formation technisch und wirtschaftlich effizient genutzt werden kann. Mit virtuellen Bohrkernen lassen sich die Eigenschaften potenzieller Reservoire ohne kostspielige Feldversuche und aufwändige Laboranalysen untersuchen. Ein Team um Maria Wetzel vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) hat einen neuen Ansatz zur „Herstellung“ solcher Bohrkerne für drei Arten typischer Reservoirsandsteine entwickelt. Er ahmt den natürlichen Prozess der Entstehung nach. Dabei können erstmals vielfältige natürliche Kornformen abgebildet werden, was zu einem wesentlich realistischeren Modell führt.

Dem Klima der Vergangenheit in Ostafrika auf der Spur

Die Temperaturen in Ostafrika haben maßgeblichen Einfluss auf den globalen Klimakreislauf. Sie bestimmen den Wärme- und Feuchtigkeitstransport in die nördliche und südliche Erdhalbkugel und steuern damit auch das Klima in Europa. Wie genau sich in der Vergangenheit die Temperaturen in Ostafrika entwickelt haben, ist Gegenstand einer internationalen Studie unter Federführung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen ist. Dem Forscherteam um Dr. Thorsten Bauersachs ist es erstmalig gelungen, einen organischen Temperatur-Indikator, einen so genannten Proxy, zu entwickeln, mit dem sich die Klimageschichte des tropischen Ostafrikas anhand von Sedimentablagerungen des Tanganyikasees über die vergangenen 40.000 Jahre rekonstruieren ließ. Mit Hilfe dieses neuen Proxys (HDI26) konnte das Team einen Temperaturanstieg von rund 4° C in den vergangenen 18.000 Jahren nachweisen, davon allein etwa 1° C in den letzten 250 Jahren.

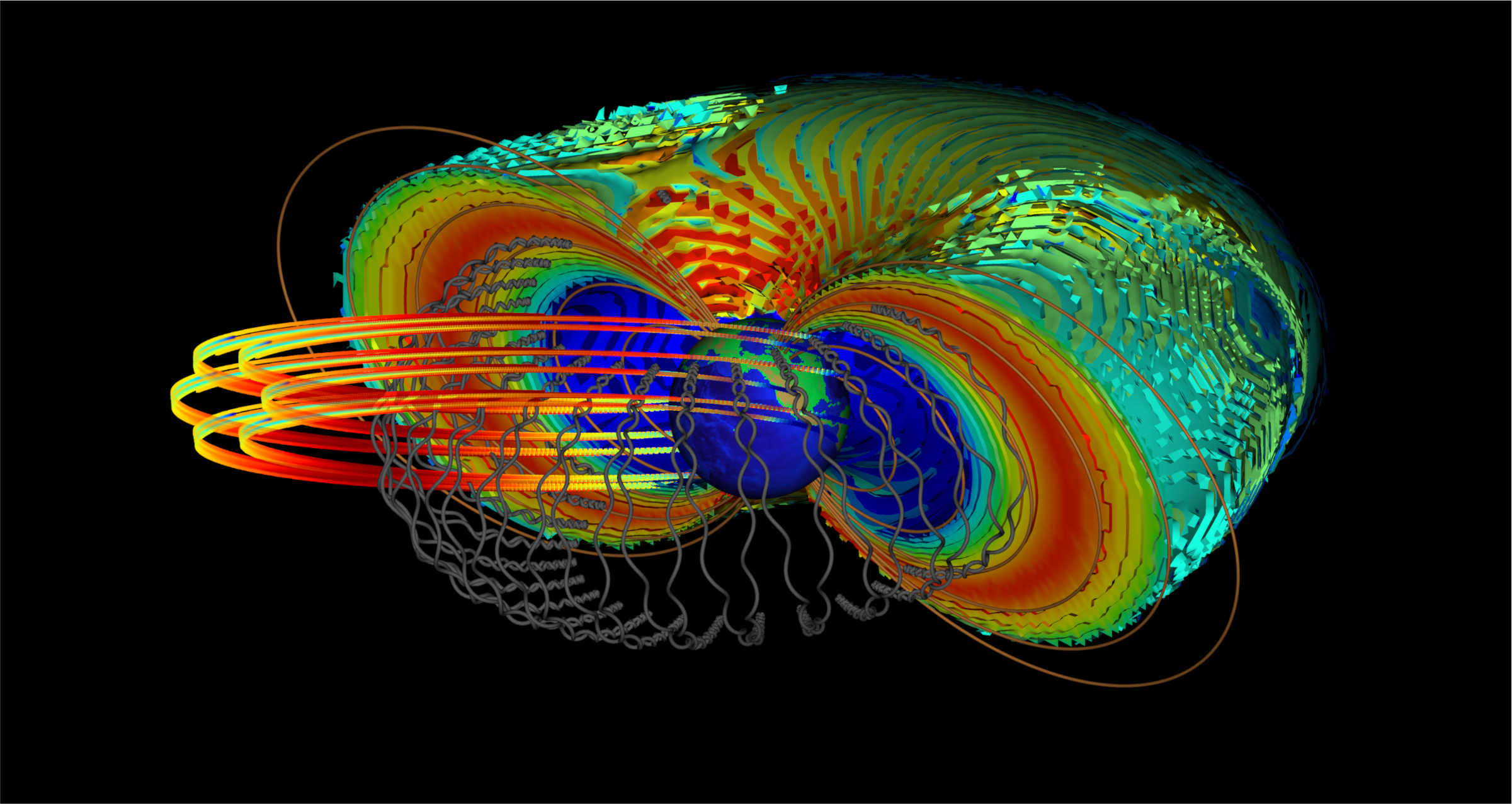

Wie kommen erdnahe Elektronen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit?

Elektronen können in den Van-Allen-Strahlungsgürteln um unseren Planeten ultra-relativistische Energien erreichen und damit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Hayley Allison, Yuri Shprits und Kolleg*innen vom Deutschen GeoForschungsZentrum haben herausgefunden, unter welchen Voraussetzungen es zu solch starken Beschleunigungen kommt. Bereits 2020 hatten sie nachgewiesen, dass Plasmawellen, die bei Sonnenstürmen auftreten, eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings war bislang offen, warum derart hohe Elektronenenergien nicht bei allen Sonnenstürmen erreicht werden. Im Fachmagazin Science Advances zeigen die Forschenden nun, dass hierfür die Dichte des Hintergrundplasmas extrem gering sein muss.

Als Flüsse durch eine grüne Sahara flossen

Große Teile der heutigen Sahara-Wüste waren vor Tausenden von Jahren grün. Davon zeugen zum Beispiel prähistorische Steinzeichnungen von Giraffen, Krokodilen und sogar schwimmenden Menschen. Diese Illustrationen zeichnen jedoch nur ein grobes Bild der damaligen Lebensbedingungen. Die Analyse von Sedimentkernen aus dem Mittelmeer vor der Küste Libyens kombiniert mit Erdsystemmodellen erzählt die Geschichte der großen Umweltveränderungen in Nordafrika der letzten 160.000 Jahre. Cécile Blanchet vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und ihre Kollegen aus Deutschland, Südkorea, den Niederlanden und den USA berichten darüber heute in der Zeitschrift Nature Geoscience.

Massiver Tsunami zerstörte Küstengebiet rund um die antike Stadt Tel Dor in Israel

Wie heiß darf es sein für das Leben im Ozeanboden?

Mikroben besiedeln den Meeresgrund bis in mehrere Kilometer Tiefe. Das ist erst seit rund 30 Jahren bekannt. Dort gilt: Je tiefer desto wärmer. Und so stellt sich die Frage nach dem Temperaturlimit, bei dem Leben noch möglich ist. Dies hat ein großes internationales Forschungsteam untersucht, unter Leitung des MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen und der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) – mit Beteiligung von Jens Kallmeyer vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ.

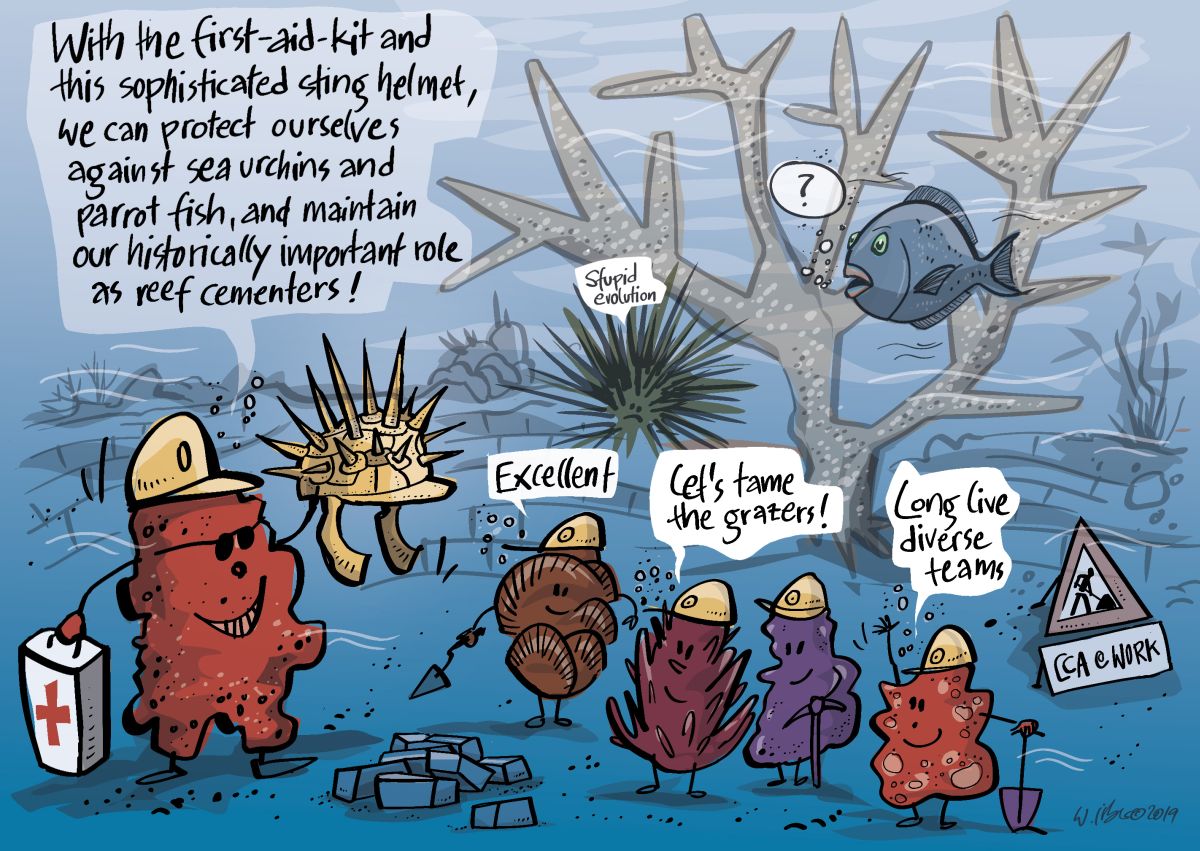

Tragende Rolle von corallinen Rotalgen für Korallenriffe nachgewiesen

Korallenriffe sind Hotspots der Biodiversität: Da sie auch schweren Stürmen standhalten, bieten sie vielen Tieren ein sicheres Zuhause. Gleichzeitig schützen sie dichtbesiedelte Küstenregionen, indem sie Sturmwellen abflachen. Doch wie können die aus oft fragilen Korallen aufgebauten Riffe so stabil sein? Ein Forscherteam der FAU und der Universität Bayreuth haben nun herausgefunden, dass ein ganz besonderer Zement dafür verantwortlich ist: Coralline Rotalgen bilden ein hartes Kalkskelett und stabilisieren die Riffe – und das seit mindestens 150 Millionen Jahren.

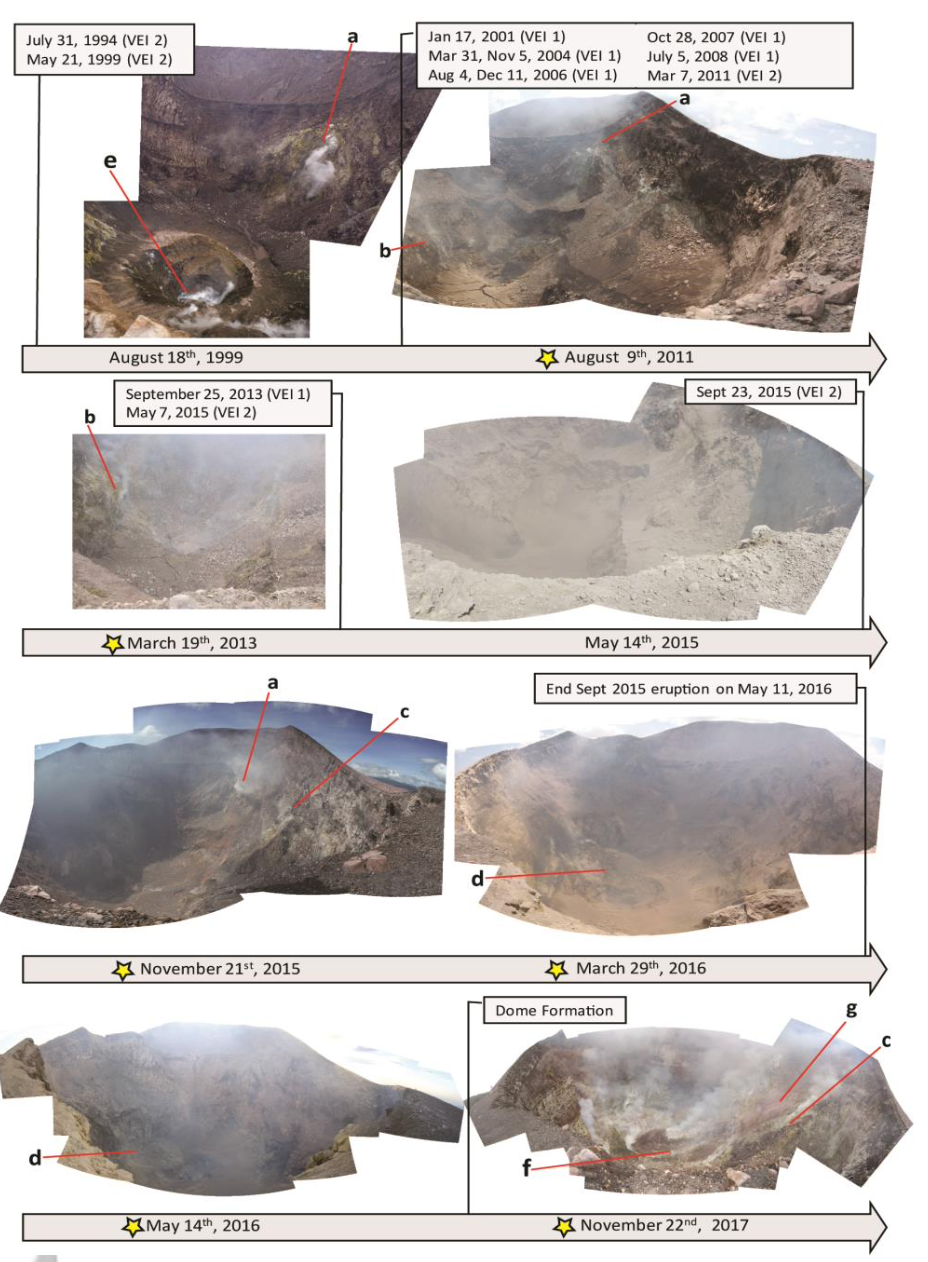

Wie sich ein Vulkan im Laufe seines Lebens verändert

Eine Landschaft befindet sich im stetigen Wandel, manche Orte verändern sich schneller und manche langsamer. Aktive Vulkane gehören zu den sich schnell verändernden Landschaftsformen. Forscher der Universität Florida haben nun mit Hilfe von Fotos versucht, Eigenschaften über den Telica Vulkan in West-Nicaragua herauszubekommen.

Indischer Monsun ist nach Vulkanausbrüchen besser vorhersagbar

Große Vulkanausbrüche können dazu beitragen, die Vorhersagbarkeit des indischen Monsun zu verbessern – die Regenzeit ist für die Landwirtschaft und damit für die Ernährung von einer Milliarde Menschen von entscheidender Bedeutung. Was paradox erscheint, weil Vulkanausbrüche so unregelmäßig sind, ist tatsächlich auf eine stärkere Wechselwirkung zwischen dem Monsun über weiten Teilen Südostasiens und dem El-Niño-Phänomen immer nach einer Eruption zurückzuführen. Dies konnte jetzt ein indisch-deutsches Forscherteam durch die Kombination von Daten aus meteorologischen Beobachtungen, Computersimulationen und geologischen Archiven wie Korallen und Eiskernen aus vergangenen Jahrtausenden zeigen.

Virtuelle Bohrkerne als neues Referenzgestein

Für die Gewinnung von Erdwärme sowie zur unterirdischen Speicherung von Energie in Form von Wärme, Druckluft oder Gas ist eine sehr gute hydraulische Durchlässigkeit der Reservoirgesteine eine Grundvoraussetzung. So entscheiden bei Sandsteinen die Struktur und Verteilung von Sandkörnern und Poren darüber, ob eine Formation technisch und wirtschaftlich effizient genutzt werden kann. Mit virtuellen Bohrkernen lassen sich die Eigenschaften potenzieller Reservoire ohne kostspielige Feldversuche und aufwändige Laboranalysen untersuchen. Ein Team um Maria Wetzel vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) hat einen neuen Ansatz zur „Herstellung“ solcher Bohrkerne für drei Arten typischer Reservoirsandsteine entwickelt. Er ahmt den natürlichen Prozess der Entstehung nach. Dabei können erstmals vielfältige natürliche Kornformen abgebildet werden, was zu einem wesentlich realistischeren Modell führt.

Dem Klima der Vergangenheit in Ostafrika auf der Spur

Die Temperaturen in Ostafrika haben maßgeblichen Einfluss auf den globalen Klimakreislauf. Sie bestimmen den Wärme- und Feuchtigkeitstransport in die nördliche und südliche Erdhalbkugel und steuern damit auch das Klima in Europa. Wie genau sich in der Vergangenheit die Temperaturen in Ostafrika entwickelt haben, ist Gegenstand einer internationalen Studie unter Federführung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen ist. Dem Forscherteam um Dr. Thorsten Bauersachs ist es erstmalig gelungen, einen organischen Temperatur-Indikator, einen so genannten Proxy, zu entwickeln, mit dem sich die Klimageschichte des tropischen Ostafrikas anhand von Sedimentablagerungen des Tanganyikasees über die vergangenen 40.000 Jahre rekonstruieren ließ. Mit Hilfe dieses neuen Proxys (HDI26) konnte das Team einen Temperaturanstieg von rund 4° C in den vergangenen 18.000 Jahren nachweisen, davon allein etwa 1° C in den letzten 250 Jahren.

Wie kommen erdnahe Elektronen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit?

Elektronen können in den Van-Allen-Strahlungsgürteln um unseren Planeten ultra-relativistische Energien erreichen und damit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Hayley Allison, Yuri Shprits und Kolleg*innen vom Deutschen GeoForschungsZentrum haben herausgefunden, unter welchen Voraussetzungen es zu solch starken Beschleunigungen kommt. Bereits 2020 hatten sie nachgewiesen, dass Plasmawellen, die bei Sonnenstürmen auftreten, eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings war bislang offen, warum derart hohe Elektronenenergien nicht bei allen Sonnenstürmen erreicht werden. Im Fachmagazin Science Advances zeigen die Forschenden nun, dass hierfür die Dichte des Hintergrundplasmas extrem gering sein muss.

Als Flüsse durch eine grüne Sahara flossen

Große Teile der heutigen Sahara-Wüste waren vor Tausenden von Jahren grün. Davon zeugen zum Beispiel prähistorische Steinzeichnungen von Giraffen, Krokodilen und sogar schwimmenden Menschen. Diese Illustrationen zeichnen jedoch nur ein grobes Bild der damaligen Lebensbedingungen. Die Analyse von Sedimentkernen aus dem Mittelmeer vor der Küste Libyens kombiniert mit Erdsystemmodellen erzählt die Geschichte der großen Umweltveränderungen in Nordafrika der letzten 160.000 Jahre. Cécile Blanchet vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und ihre Kollegen aus Deutschland, Südkorea, den Niederlanden und den USA berichten darüber heute in der Zeitschrift Nature Geoscience.

Massiver Tsunami zerstörte Küstengebiet rund um die antike Stadt Tel Dor in Israel

Wie heiß darf es sein für das Leben im Ozeanboden?

Mikroben besiedeln den Meeresgrund bis in mehrere Kilometer Tiefe. Das ist erst seit rund 30 Jahren bekannt. Dort gilt: Je tiefer desto wärmer. Und so stellt sich die Frage nach dem Temperaturlimit, bei dem Leben noch möglich ist. Dies hat ein großes internationales Forschungsteam untersucht, unter Leitung des MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen und der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) – mit Beteiligung von Jens Kallmeyer vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ.

Tragende Rolle von corallinen Rotalgen für Korallenriffe nachgewiesen

Korallenriffe sind Hotspots der Biodiversität: Da sie auch schweren Stürmen standhalten, bieten sie vielen Tieren ein sicheres Zuhause. Gleichzeitig schützen sie dichtbesiedelte Küstenregionen, indem sie Sturmwellen abflachen. Doch wie können die aus oft fragilen Korallen aufgebauten Riffe so stabil sein? Ein Forscherteam der FAU und der Universität Bayreuth haben nun herausgefunden, dass ein ganz besonderer Zement dafür verantwortlich ist: Coralline Rotalgen bilden ein hartes Kalkskelett und stabilisieren die Riffe – und das seit mindestens 150 Millionen Jahren.

Wie sich ein Vulkan im Laufe seines Lebens verändert

Eine Landschaft befindet sich im stetigen Wandel, manche Orte verändern sich schneller und manche langsamer. Aktive Vulkane gehören zu den sich schnell verändernden Landschaftsformen. Forscher der Universität Florida haben nun mit Hilfe von Fotos versucht, Eigenschaften über den Telica Vulkan in West-Nicaragua herauszubekommen.

Indischer Monsun ist nach Vulkanausbrüchen besser vorhersagbar

Große Vulkanausbrüche können dazu beitragen, die Vorhersagbarkeit des indischen Monsun zu verbessern – die Regenzeit ist für die Landwirtschaft und damit für die Ernährung von einer Milliarde Menschen von entscheidender Bedeutung. Was paradox erscheint, weil Vulkanausbrüche so unregelmäßig sind, ist tatsächlich auf eine stärkere Wechselwirkung zwischen dem Monsun über weiten Teilen Südostasiens und dem El-Niño-Phänomen immer nach einer Eruption zurückzuführen. Dies konnte jetzt ein indisch-deutsches Forscherteam durch die Kombination von Daten aus meteorologischen Beobachtungen, Computersimulationen und geologischen Archiven wie Korallen und Eiskernen aus vergangenen Jahrtausenden zeigen.