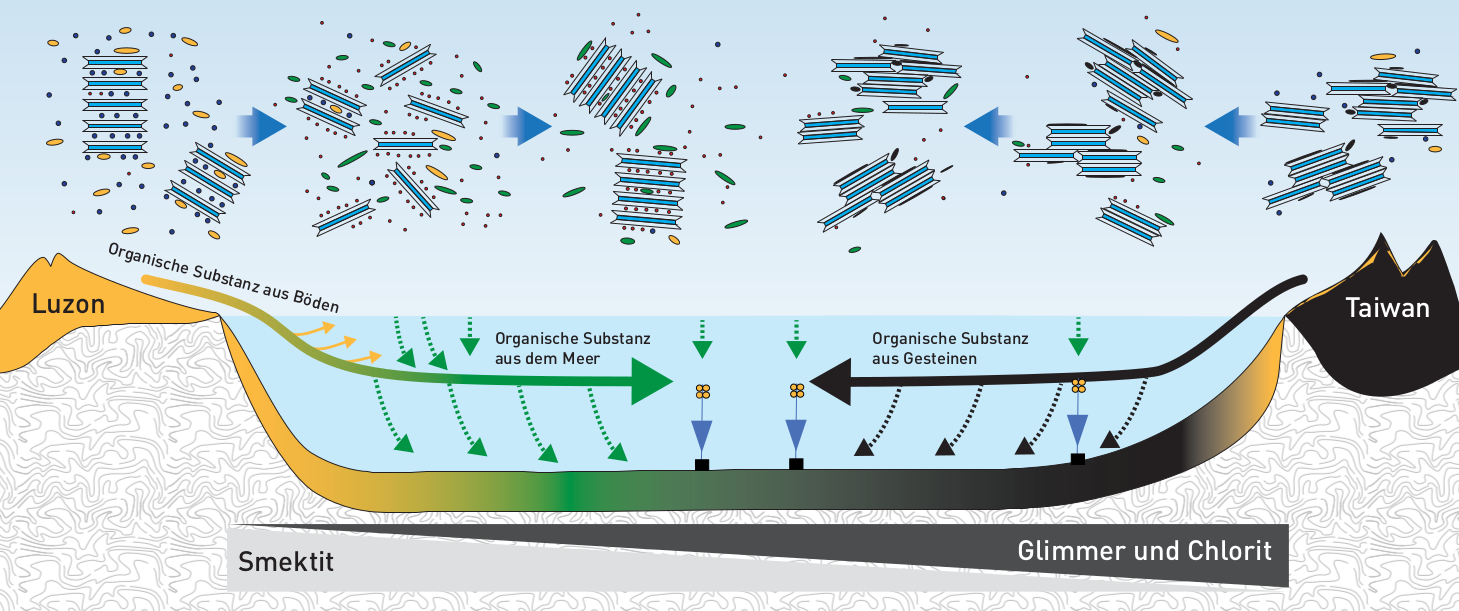

Tonmineralien geben beim Kohlenstoff den Ton an

Im Meerwasser schwebende Tonmineralien binden Kohlenstoff des Sediments an ihre Mineraloberflächen. Die Menge an gebundenen Kohlenstoff und dessen Herkunft hängt jedoch stark von der Art der beteiligten Tonmineralien ab. Das zeigt ein Forschungsteam der ETH Zürich und der Universität Tongji anhand von Sedimenten im Südchinesischen Meer.