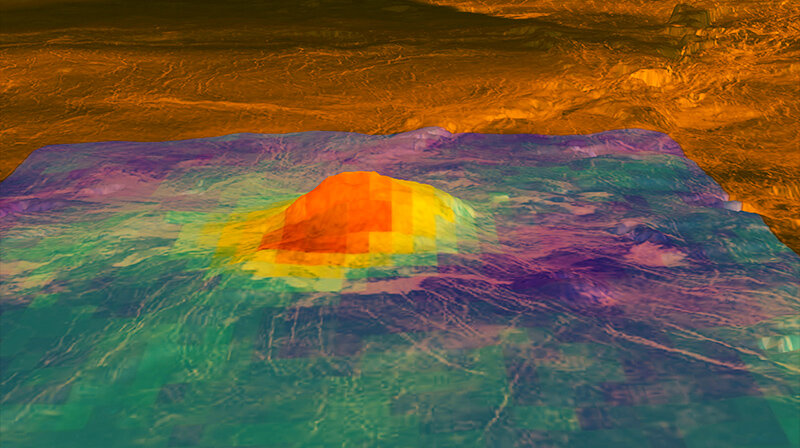

Ein neues Werkzeug zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen

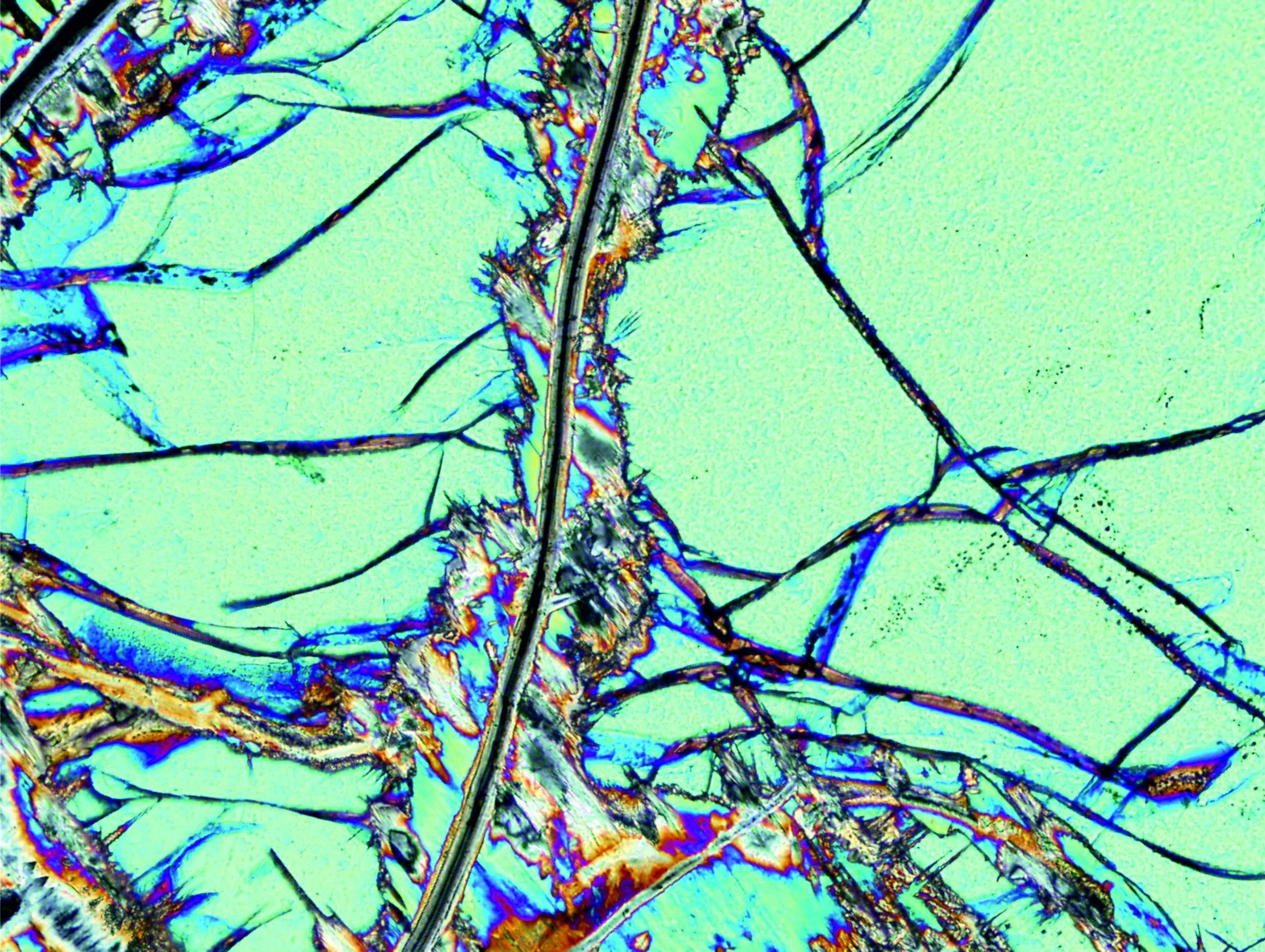

Die Erdatmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff und 21% aus Sauerstoff, eine Mischung, die im Sonnensystem einzigartig ist. Der Sauerstoff wurde von einigen der ersten lebenden Organismen produziert. Aber woher kam der Stickstoff? Ist er durch vulkanische Vorgänge aus dem Erdmantel entwichen? Um diese Fragen beantworten zu können, sammelten Jabrane Labidi, ein CNRS-Forscher am Institut de Physique du Globe de Paris (CNRS/IPGP/IGN), und seine Kollegen Gasproben von mehreren Vulkanstätten auf unserem Planeten.