Hangenberg-Krise: Schuld waren die Vulkane

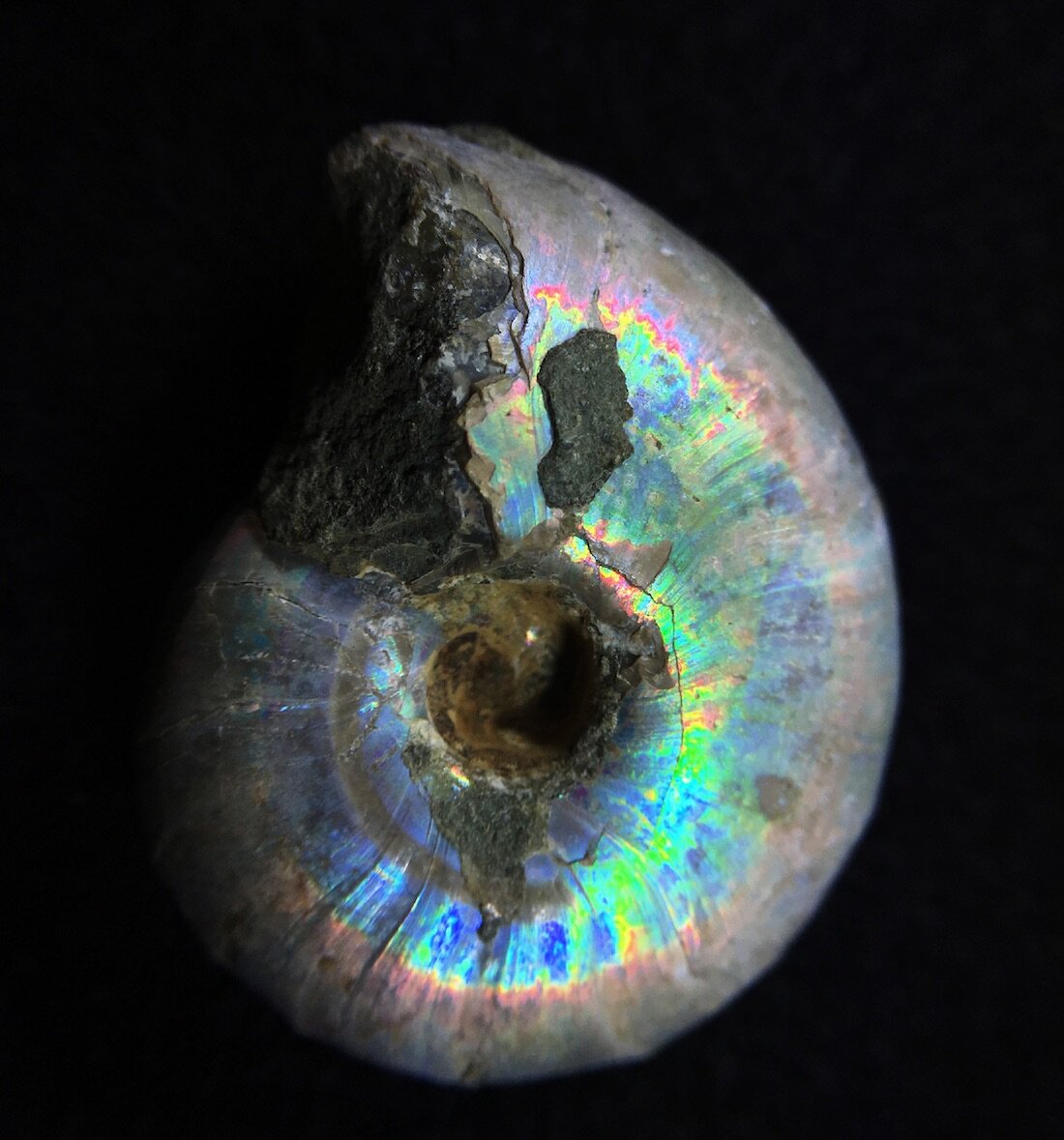

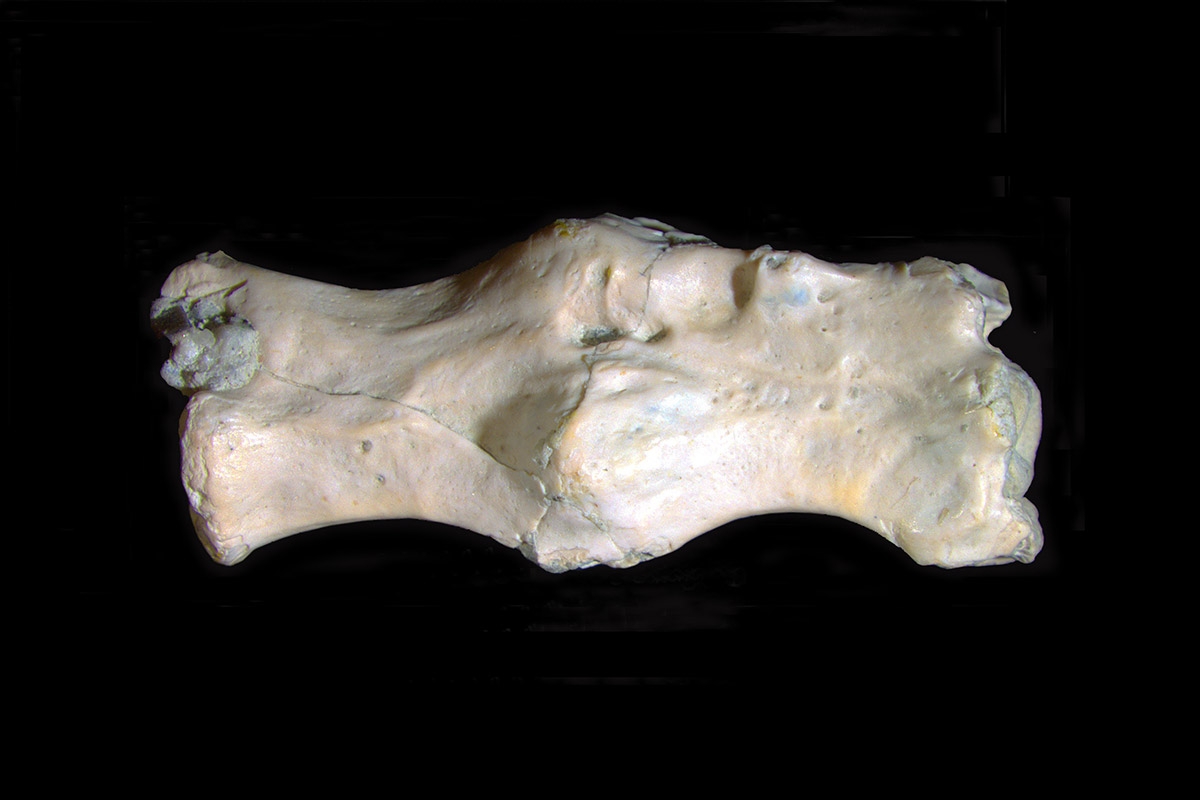

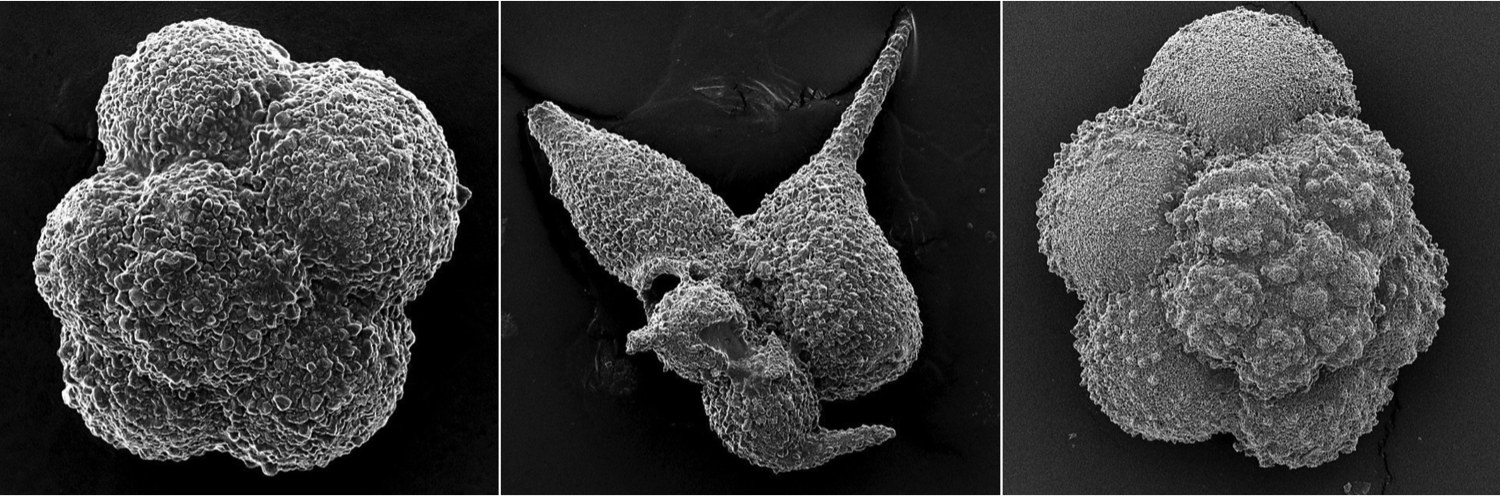

Senckenberg-Wissenschaftler Peter Königshof hat gemeinsam mit einem internationalen Team in Vietnam ein globales Aussterbeereignis an der Devon-Karbon-Grenze untersucht. Im Zuge dieses Ereignisses vor 359 Millionen Jahren starben 20 Prozent aller wirbellosen und 50 Prozent aller meeresbewohnenden Wirbeltiere aus. In der kürzlich im Fachjournal „Global und Planetary Change“ veröffentlichten Studie nennen die Autoren vulkanische Aktivität als Hauptursache der sogenannten „Hangenberg-Krise“.