Früher Säuger mit erstaunlich präzisem Biss

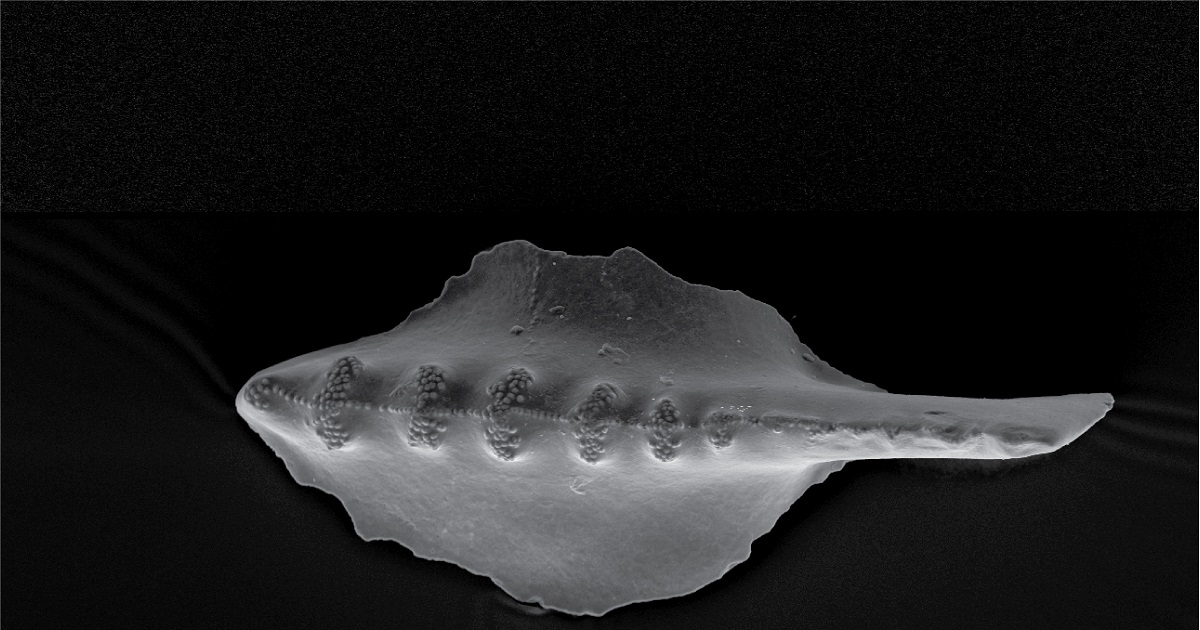

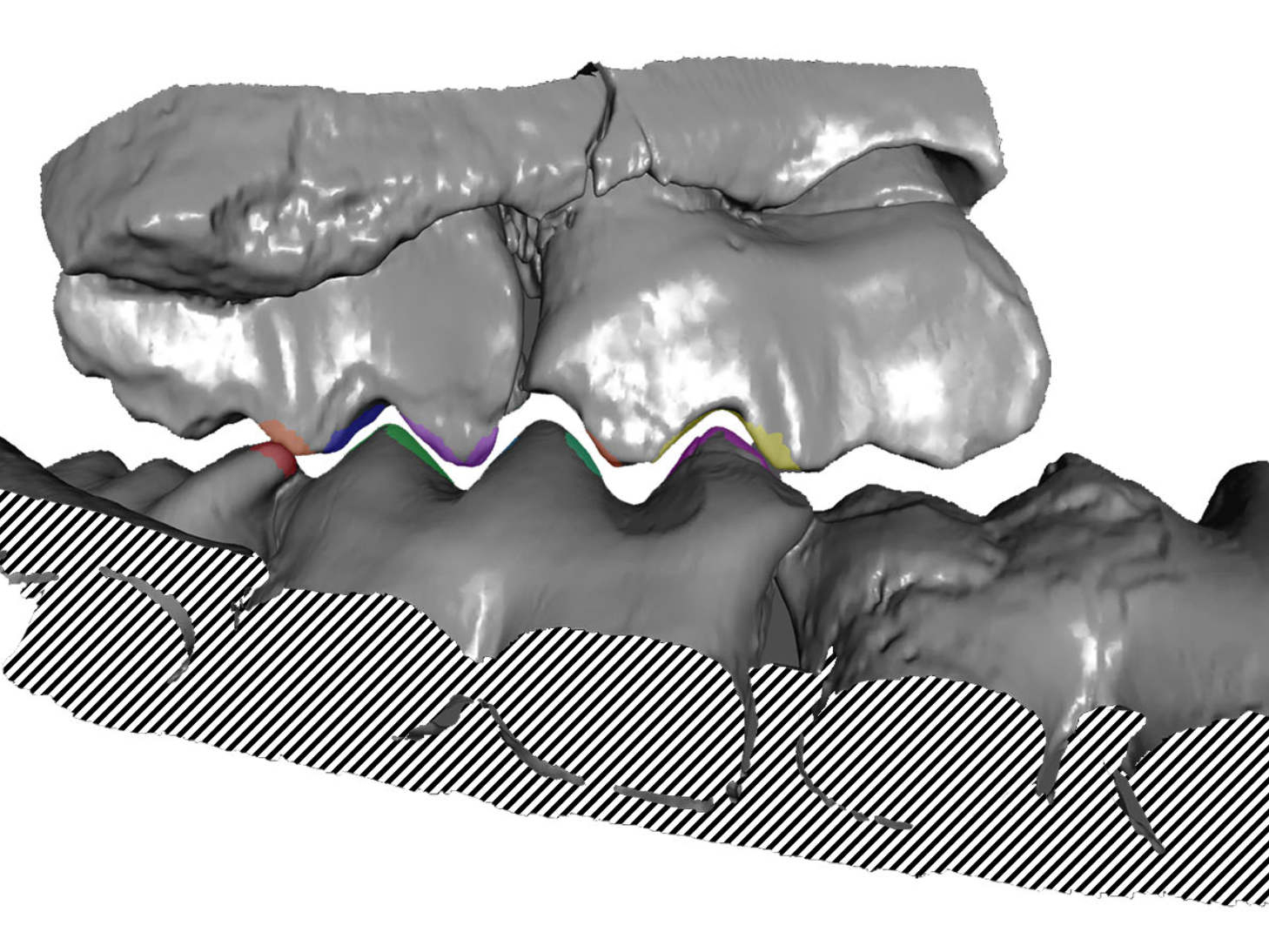

Paläontologen der Universität Bonn ist es gelungen, die Kaubewegung eines frühen Säugetiers zu rekonstruieren, das vor knapp 150 Millionen Jahren gelebt hat. Demnach arbeitete sein Gebiss äußerst präzise und mit erstaunlich hoher Effizienz. Möglicherweise stellte sich aber gerade dieser Punkt im Zuge der Evolution als Nachteil heraus.