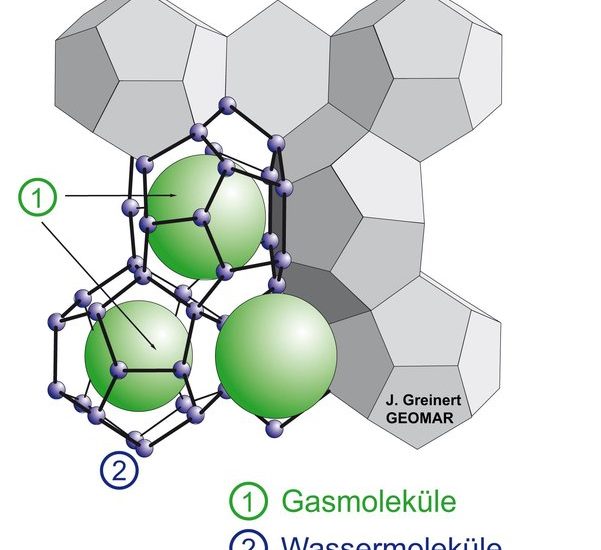

Ein Team um die Oldenburger Geochemikerin Dr. Katharina Pahnke hat ein wichtiges Indiz dafür gefunden, dass der Anstieg des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre nach dem Ende der letzten Eiszeit durch Veränderungen im Südpolarmeer ausgelöst wurde. Die Forscher konnten zeigen, dass der tiefe Südpazifik während der letzten Eiszeit stark geschichtet war. Er könnte somit dazu beigetragen haben, das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) langfristig in der Tiefsee zu speichern. Die jetzt im Magazin Science veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass sich die Wassermassen auf der Südhalbkugel nach dem Ende der Eiszeit stärker vermischten, wodurch das gespeicherte CO2 entweichen konnte.

Weiterlesen