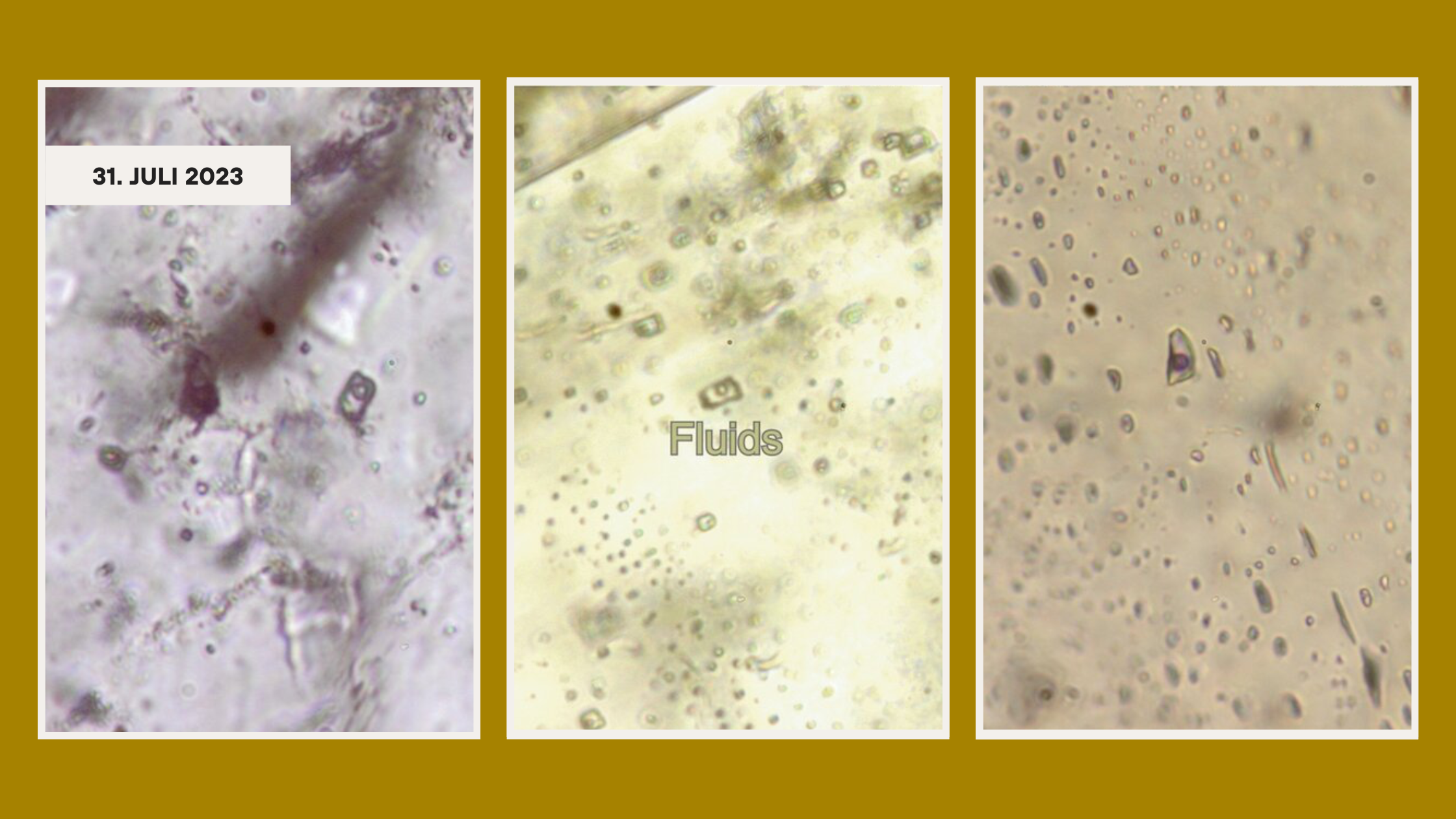

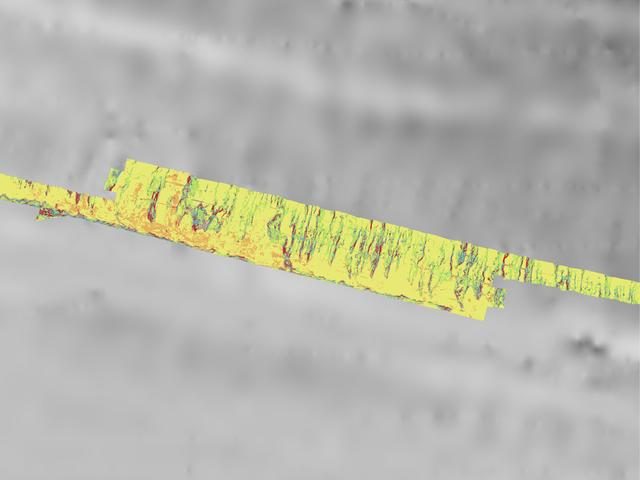

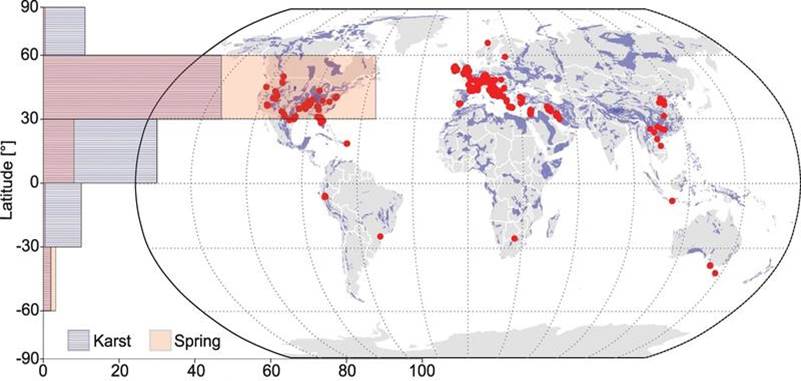

Hoch oben im Himalaya haben Wissenschaftler am Indian Institute of Science (IISc) und an der Niigata University in Japan Wassertropfen entdeckt, die in Mineralablagerungen eingeschlossen waren und wahrscheinlich von einem vor etwa 600 Millionen Jahren existierenden Urmeer stammen. Die Analyse der Ablagerungen, die sowohl Calcium- als auch Magnesiumcarbonate enthielten, ermöglichte dem Team auch eine mögliche Erklärung für Ereignisse, die zu einem bedeutenden Sauerstoffereignis in der Geschichte der Erde geführt haben könnten.

Weiterlesen