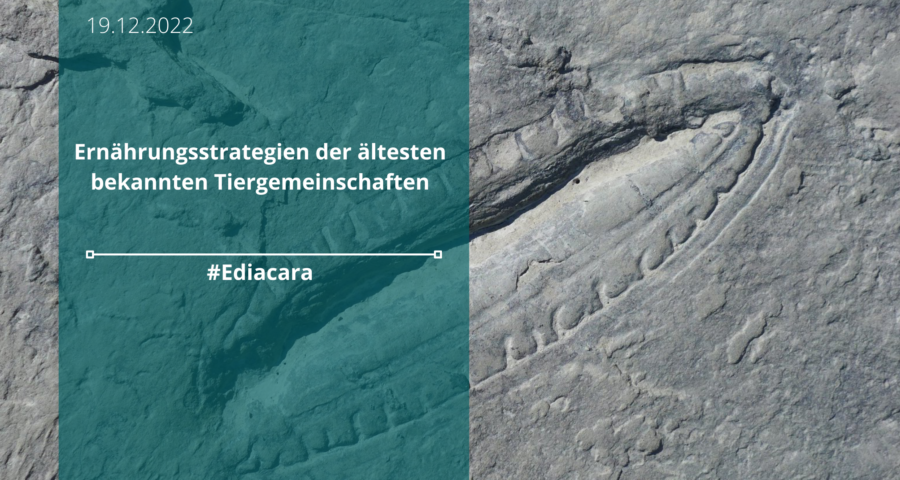

Anhand von Computersimulationen haben Senckenberg-Forscher mit einem internationalen Team unter der Leitung von Dr. Susana Gutarra vom Natural History Museum in London Fossilien der über 560 Millionen Jahre alten Ediacara-Fauna untersucht. Sie zeigen in ihrer im Fachjournal „Current Biology“ erschienenen Studie, dass die marinen Organismen in der Lage waren für eine Durchmischung der Wassersäule und damit für eine verbesserte Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr zu sorgen. Auf diese Weise bereitete die Ediacara-Fauna die Bedingungen für die Vielfalt des Lebens in den Ozeanen und auf der Erde vor – lange vor der „kambrischen Explosion“.

Weiterlesen