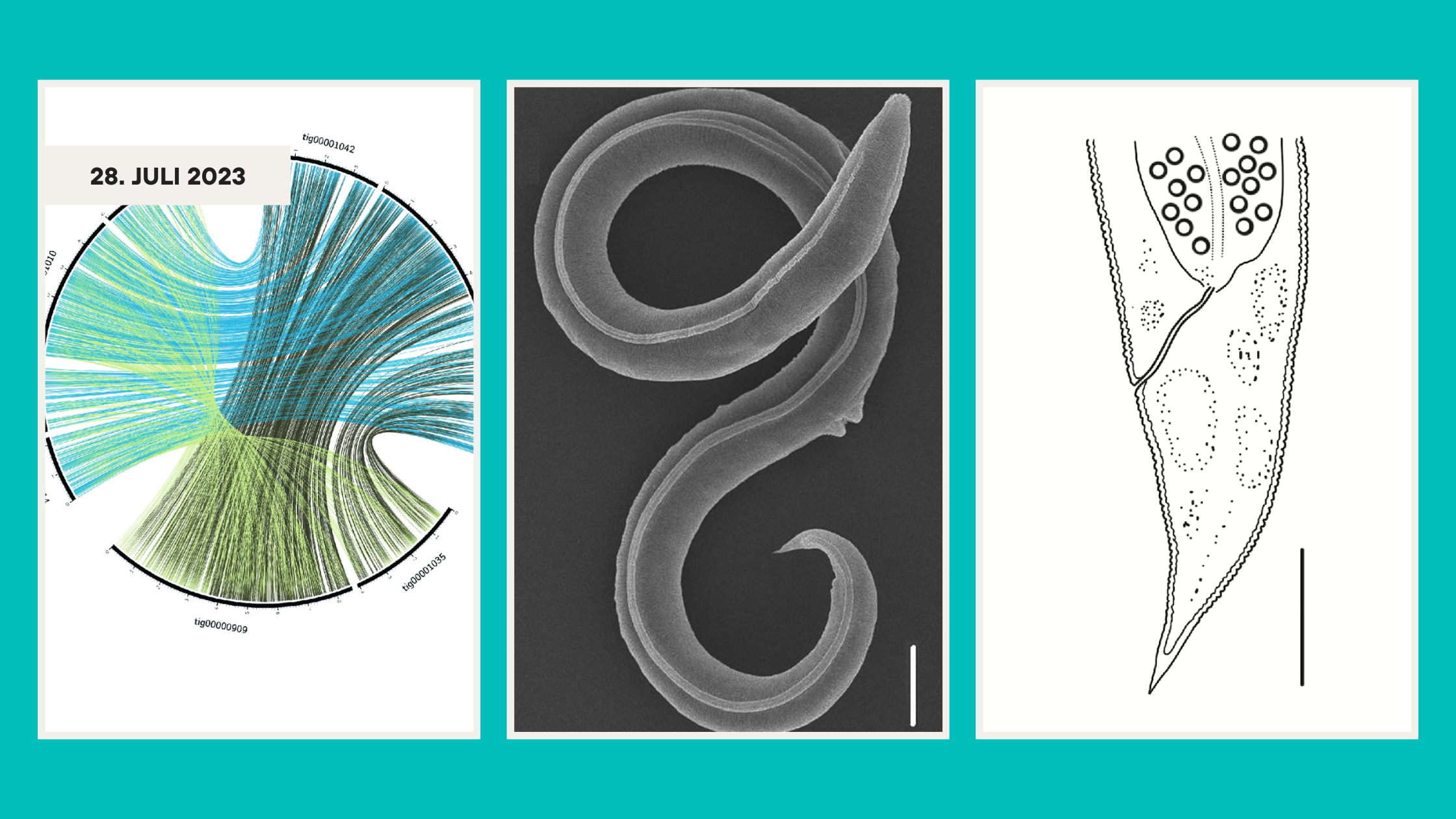

Ein internationales Forschungsteam zeigt, dass eine neu entdeckte Fadenwurmart aus dem Pleistozän einen ähnlichen molekularen Baukasten zum Überleben hat wie der Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Einige Organismen wie Bärtierchen (Tardigrada), Rädertierchen (Rotifera) und Fadenwürmer können extreme Umweltbedingungen überleben, indem sie sich in einen Ruhezustand versetzen, der als „Kryptobiose“ bezeichnet wird.

Weiterlesen