Das kupferhaltige Mineral Malachit aus der Mineralklasse der Karbonate wurde zum diesjährigen Mineral des Jahres gekürt.

Weiterlesen

Die Erde auf einen Blick

Das kupferhaltige Mineral Malachit aus der Mineralklasse der Karbonate wurde zum diesjährigen Mineral des Jahres gekürt.

Weiterlesen

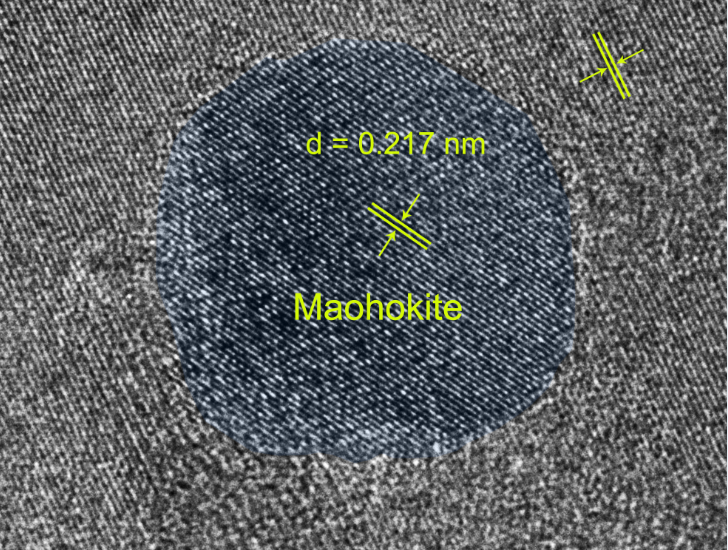

Wissenschaftler waren lange der Auffassung, der untere Mantel der Erde bestehe hauptsächlich aus Bridgmanit (Mg, Fe) SiO3 und Magnesiowüstit (Mg, Fe)O, in welchem auch zweiwertiges Eisen eingebunden ist. Diese Ansicht änderte sich infolge von Experimenten, die zeigten, dass Fe2+ bei Druck und Temperatur des unteren Mantels schlichtweg nicht existieren kann. Seinen Platz nimmt daher dreiwertiges Eisen ein (Fe3+). Die zwei Phasen (Mg, Fe)SiO3 und (Mg, Fe)O geben beide Fe2+ ab und verbleiben als MgSiO 3 und MgO. Welches Mineral hingegen Fe3+ einbindet, war bislang jedoch unbekannt. Nun haben Wissenschaftler der Chinese Academy of Sciences ein neues Hochdruckmineral entdeckt, das diese Frage klären könnte.

Weiterlesen

Durch neue Analysemethoden konnte ein internationales Forscherteam mit Innsbrucker Beteiligung neue Erkenntnisse über die Entstehung der Erde gewinnen. Anhand von Meteoriten analysierten die Wissenschaftler die Vorkommen der flüchtigen Elemente Chlor, Iod und Brom und stellten fest: Bisherige Modelle passen nicht zu den neuen Daten. Die Erde hat bereits in ihren ersten Entstehungsphasen an den so genannten Halogenen „festgehalten“.

Weiterlesen

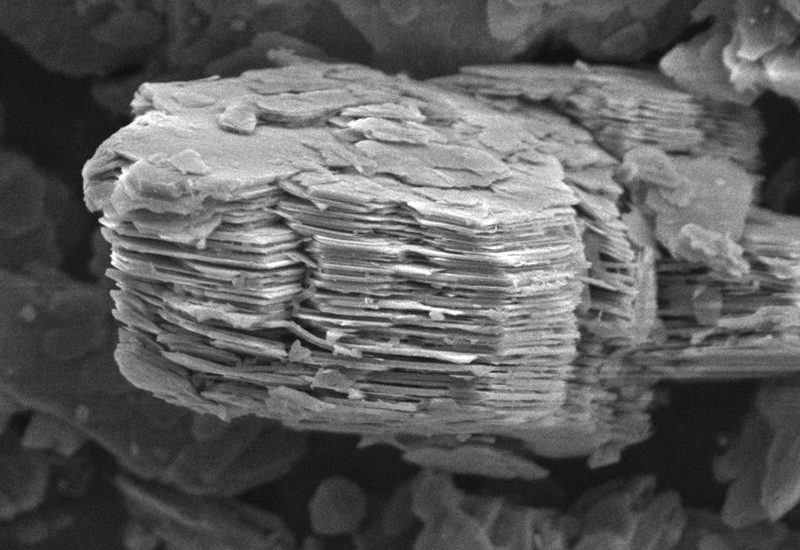

Die Entdeckung einer neuen, wasserreichen Form des Tonminerals Kaolinit könnte das Verständnis von Prozessen verbessern, die zu Vulkanismus führen und Erdbeben beeinflussen. In Hochdruck- und Hochtemperaturuntersuchungen mit Röntgenstrahlung, die unter anderem bei DESY durchgeführt wurden, haben Wissenschaftler die Bedingungen nachgestellt, die in sogenannten Subduktionszonen herrschen. In diesen Zonen bewegt sich eine ozeanische Platte unter die kontinentale Kruste. Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Wissenschaftlern der Yonsei-Universität in Südkorea stellt die Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Nature Geoscience“ vor.

Weiterlesen

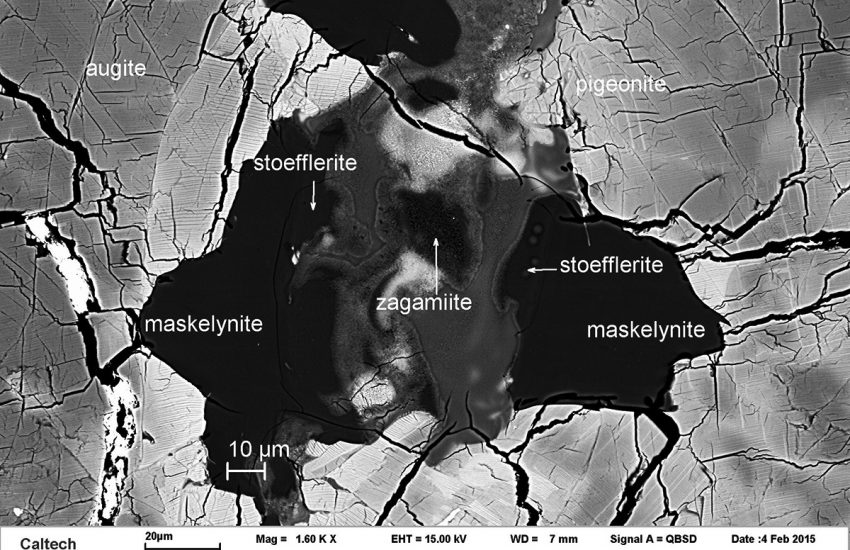

Eines der Hauptforschungsthemen am Museum für Naturkunde Berlin ist die Impakt- und Meteoritenforschung, da die Entstehung und Entwicklung der Erde und des Lebens maßgeblich durch Einschläge kosmischer Körper geprägt wurde. Das neue Mineral Stöfflerit ist nach dem Direktor a.D. des Museums und anerkannten Impakt- und Meteoritenforscher, Dieter Stöffler, benannt. „Es gibt nur einige tausend Minerale und wir sind stolz darauf, auf diese Weise einerseits international renommierte Wissenschaftler des Museums für Naturkunde geehrt zu wissen, andererseits die Forschung des Museums in die Gesellschaft tragen und Menschen für Natur begeistern zu können“, so Generaldirektor Prof. Johannes Vogel.

Weiterlesen

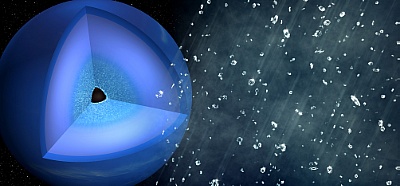

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) konnten mit Kollegen aus Deutschland und den USA zeigen, dass sich in den Eisriesen unseres Sonnensystems „Diamantregen“ bildet. Mit dem ultrastarken Röntgenlaser und weiteren Anlagen des Stanford Linear Accelerator Centers (SLAC) in Kalifornien simulierten sie Bedingungen wie im Inneren der kosmischen Giganten. Dadurch konnten die Forscher erstmals in Echtzeit die Aufspaltung von Kohlenwasserstoff und die Umwandlung des Kohlenstoffes in Diamant beobachten. Ihre Ergebnisse haben sie in der Fachzeitschrift „Nature Astronomy“ (DOI: 10.1038/s41550-017-0219) veröffentlicht.

Weiterlesen

Chemikern ist es gelungen, durch Analyse der Grenzfläche zwischen Muskovit und Wasser ein tieferes Verständnis für bestimmte Umweltprozesse zu gewinnen, was dabei behilflich sein kann, Schadstoffbelastungen besser in Angriff nehmen zu können.

Im speziellen widmeten sich die Forscher des Fachbereichs für Energie am Argonne National Laboratory in Kooperation mit der University of Illinois (Chicago) und der University of Delaware der Anhaftung und Freisetzung von Rubidium, einem Alkalimetall, das zwar nahe mit den Alkalimetallen Natrium und Kalium verwandt, aber weitaus besser zu isolieren ist.

In einer stillgelegten Uranmine im Süden des US-Bundesstaates Utah entdeckte Travis Olds (Alumnus der Michigan Technological University) zusammen mit Kollegen drei bisher unbekannte uranhaltige Minerale. Die Minerale sind hell, gelb bis orange und selten.

Weiterlesen

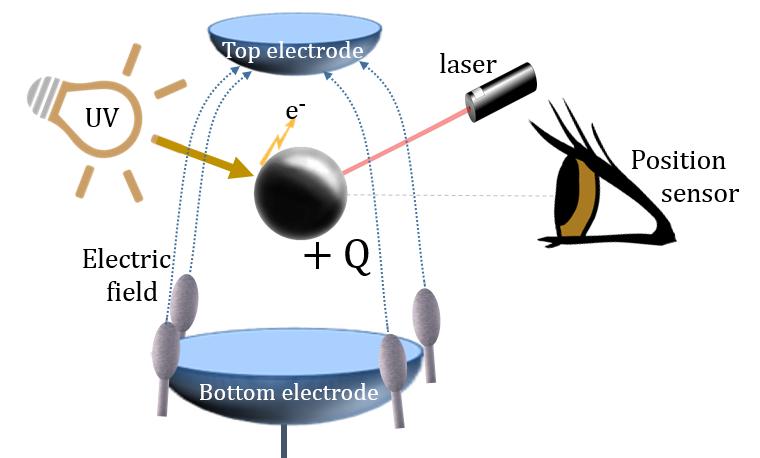

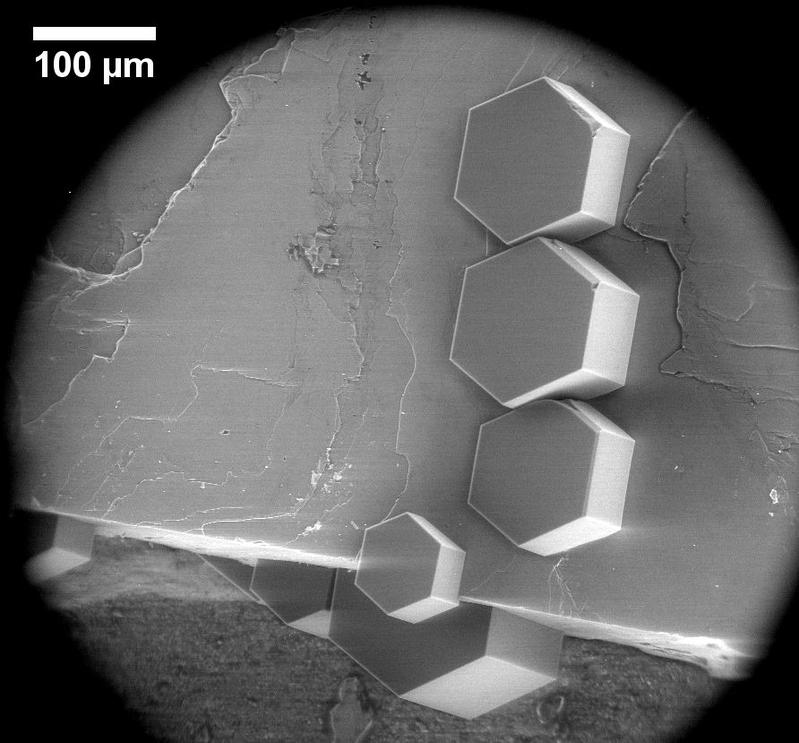

Lasst sie schweben – das ist die Idee bei dem Projekt „Perfektionierung von Metallkristallen“, das von der University of Twente geleitet wird. Denn Kristalle, die während ihres Wachstums keinen mechanischen Stress erfahren, verfügen über eine deutlich höhere Qualität. Ganz schön abgehoben also – im besten Sinne.

Weiterlesen

Feldspatpartikel wirken in der Atmosphäre als Gefrierkeime, die in Wolken Eiskristalle wachsen lassen und Niederschläge ermöglichen. Warum das so ist, haben Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und am University College London (UCL) nun über elektronenmikroskopische Beobachtungen und molekulardynamische Computermodellierungen aufgeklärt: Als eigentlicher Eiskeim dient eine quasi versteckte Kristallfläche des Feldspats, die nur an Oberflächendefekten zutage tritt. Ihre für das Verständnis der Wolken- und Niederschlagsbildung wesentlichen Erkenntnisse präsentieren die Forscher im Magazin Science.

Weiterlesen