Vom 6. bis 13. Oktober kommt der Mars der Erde mit einem Abstand von 62,1 Millionen Kilometer auf seiner Umlaufbahn

Weiterlesen

Die Erde auf einen Blick

Vom 6. bis 13. Oktober kommt der Mars der Erde mit einem Abstand von 62,1 Millionen Kilometer auf seiner Umlaufbahn

Weiterlesen

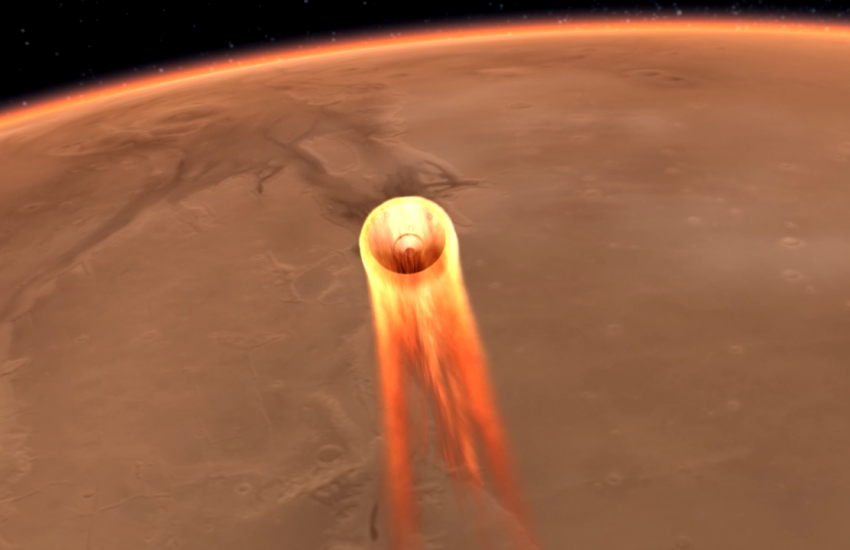

Am Montag, 26. November dieses Jahres geht die amerikanische Weltraumbehörde NASA das Wagnis zum achten Mal ein. Gegen 21 Uhr (MEZ) soll InSight aufsetzen und in den kommenden zwei Jahren erstmals den inneren Aufbau unseres Nachbarplaneten untersuchen.

Weiterlesen

Explosive Vulkanausbrüche, die heiße Asche, Gesteine und Gase in den Himmel schießen, sind die Quelle einer mysteriösen Marssteinformation, wie eine

Weiterlesen

Forscher identifizieren die ersten Reste eines Meteoriten in Baden-Württemberg. Einer der seltensten Meteoritentypen überhaupt liefert Erkenntnisse zu den Meteoriteneinschlägen in Steinheim am Albuch und Nördlinger Ries vor 14,8 Millionen Jahren.

Weiterlesen

Ein Forschungsbericht, der heute in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht wurde, wirft Licht auf die bisher unerforschte nächtliche Zirkulation in den höheren Wolkenschichten der Venus. Forscherinnen und Forscher des Rheinischen Instituts für Umweltforschung der Universität zu Köln sind Teil des internationalen Forschungsprojekts, das diese ersten umfassenden Messungen vorstellt. Sie entdeckten unerwartete Muster langsamer atmosphärischer Bewegung und stationäre Schwerewellen im nächtlichen Wolkenhimmel.

Weiterlesen

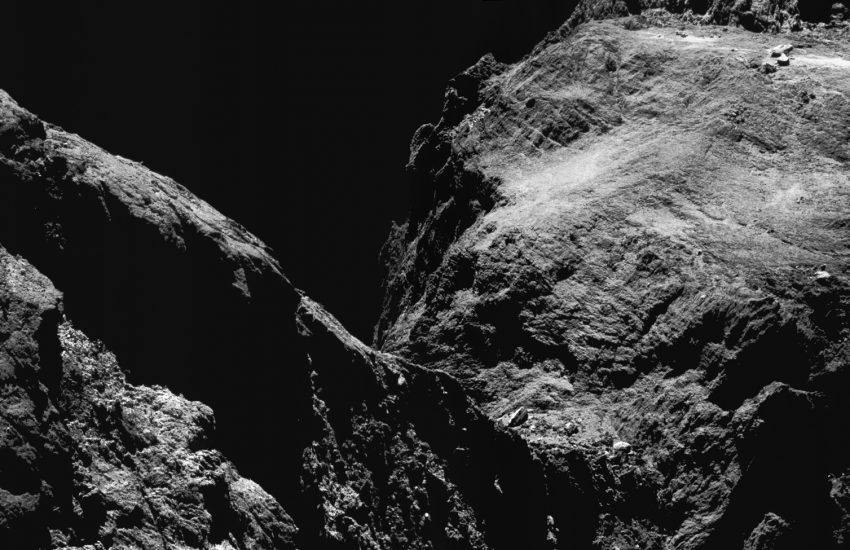

Die schwierige, aber erfolgreiche Messung mehrerer Isotopen des Edelgases Xenon beim Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko durch das Berner Messinstrument ROSINA auf der Rosetta-Sonde zeigt, dass durch Einschläge von Kometen Material auf die Erde gelangte. Wie weitere Berner Messungen von Silizium-Isotopen nachweisen, war unser Sonnensystem am Anfang sehr heterogen. Zudem zeigt der hohe Anteil an sogenanntem «schwerem» Wasser, dass kometäres Eis älter ist als unser Sonnensystem.

Weiterlesen

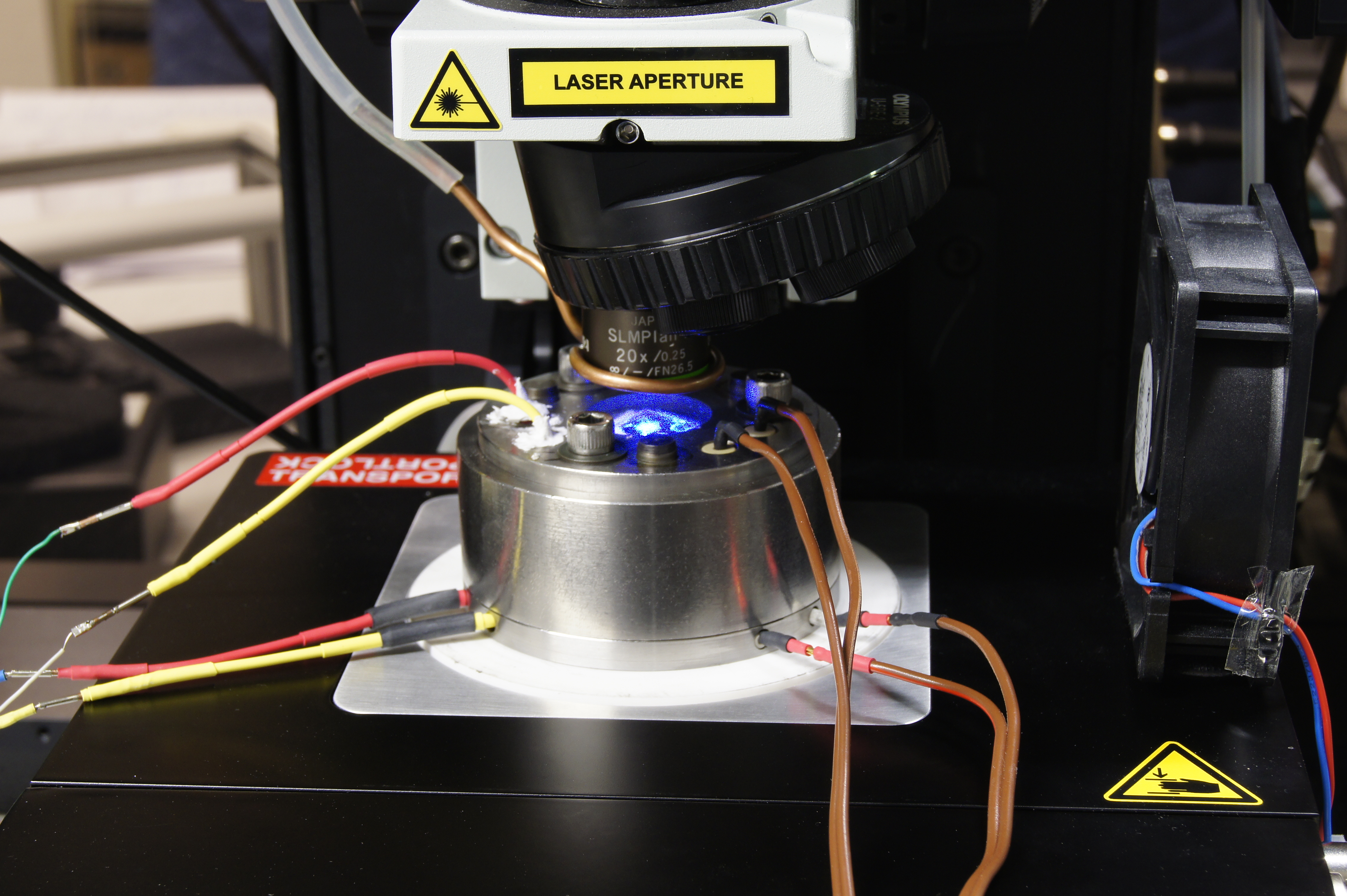

Eine Salzlösung unter Extrem-Druck verhält sich unerwartet. Das haben Forscher in den Laboren des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ herausgefunden. Ab etwa

Weiterlesen

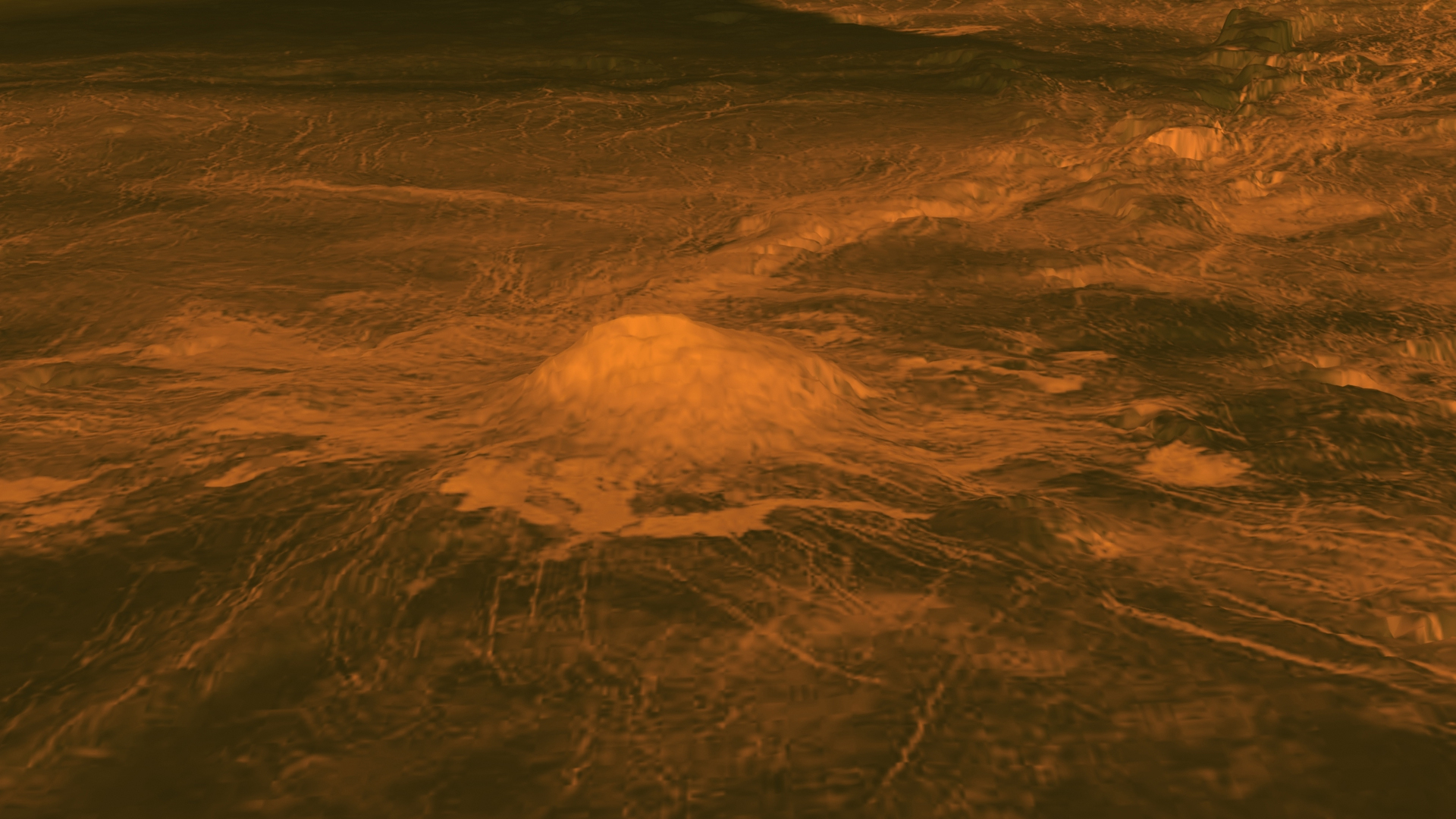

Die europäische Orbitermission Venus Express lieferte über acht Jahre, zwischen 2006 und 2014, eine enorme Fülle an Messdaten und Aufnahmen von der Atmosphäre und Oberfläche des Schwesterplaneten der Erde. Anhand von spektroskopischen Messungen in Wellenlängen des nahen Infrarot haben Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an den Flanken von Idunn Mons, einem Vulkan auf der Südhalbkugel der Venus mit 200 Kilometern Basisdurchmesser, Anomalien in den Messungen identifiziert, die auf Spuren von jungem Vulkanismus auf der Venus hindeuten.

Weiterlesen

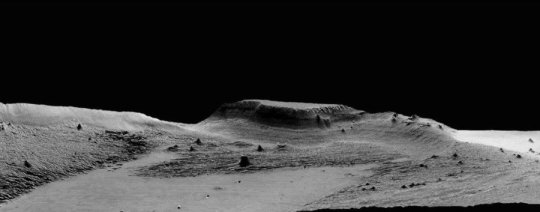

Stellen Sie sich vor, Sie fliegen über die Oberfläche eines fernen Planeten. Krater und Täler, Hügel und wüstengleiche Ebenen tun sich vor Ihnen auf. Oder noch besser – stellen Sie es sich nicht vor, machen Sie es einfach. Dank einer neuen Anwendung namens PlanetServer, konzipiert von Angelo Pio Rossi und seinen Kollegen an der Jacobs University, ist das nun ganz einfach im Internet möglich. Doch den Bremer Forschern geht es nicht nur um die schönen Bilder. Dank mehrdimensionaler Abbildungen kann man die Planeten anfliegen und punktuell viele Informationen abrufen.

Weiterlesen

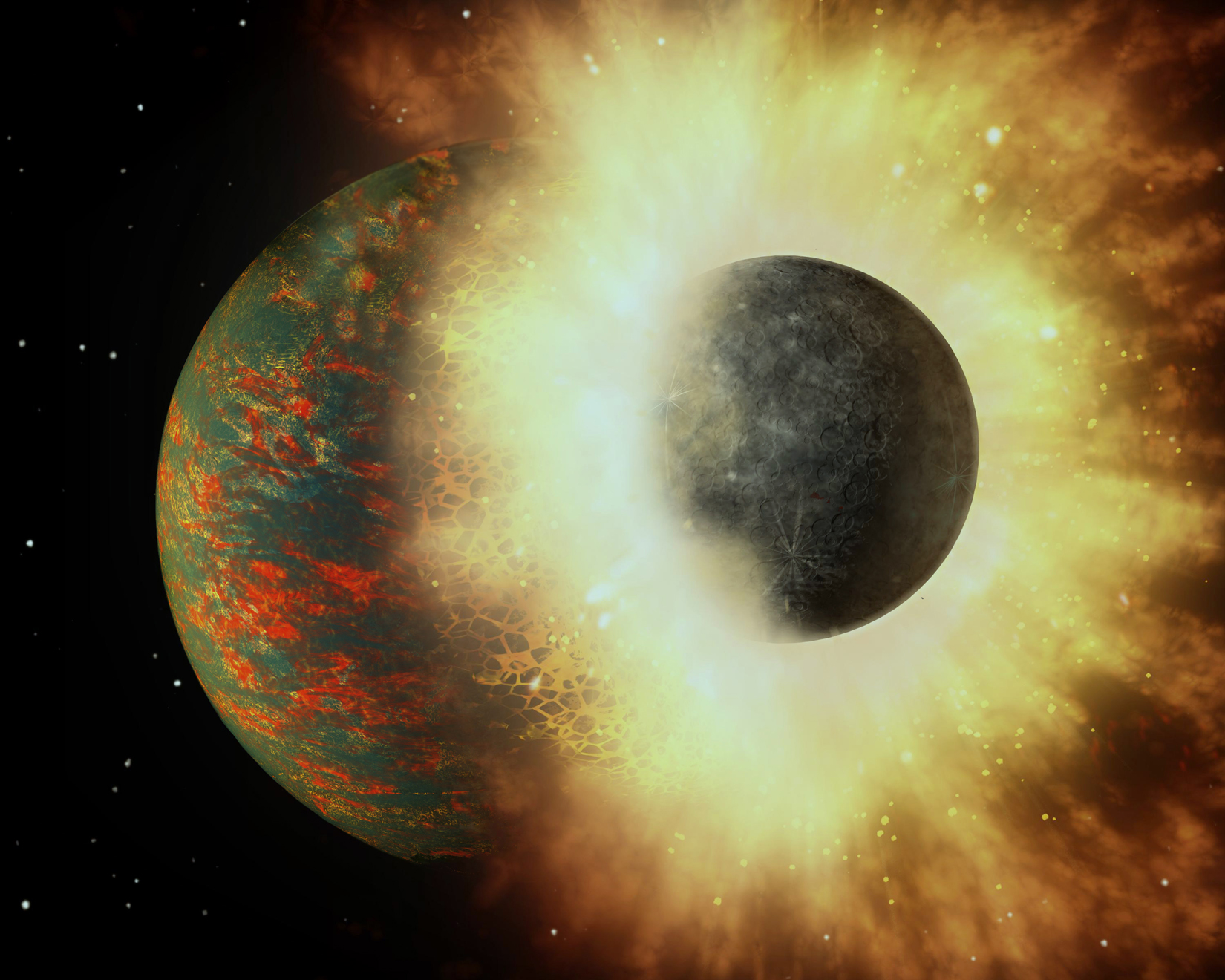

In der Kruste und im Mantel der Erde gibt es heute mehr Kohlenstoff, als chemische Vorgänge der frühen Bildungsphase der Erde dies theoretisch zulassen. Kohlenstoff ist ein siderophiles, also eisenliebendes, Element. Währen der Bildung des eisenhaltigen Kerns hätte das heute lebenswichtige Element also in den Kern wandern müssen. Das ist aber nicht geschehen, da der Erdmantel heute noch etwa 115 ppm Kohlenstoffanteile besitzt. Dieser Kohlenstoff dürfte gar nicht mehr existieren. Und selbst wenn es durch irgendeinen Mechanismus nicht zu einer Differentiation zum Kern hin gab, hätte der vorhandene Kohlenstoff verdampfen müssen. Kohlenstoff hat eine Siedetemperatur von 4.827 °C. Wie kann sich heute noch so viel Kohlenstoff im Mantel und im Kern aufhalten?

Weiterlesen