Forscher der Geowissenschaften haben zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut und internationalen Beteiligten ein riesiges Flusssystem in der Antarktis entdeckt. Vor rund 34 Millionen Jahren gab es hier gemäßigtes Klima.

Weiterlesen

Die Erde auf einen Blick

Forscher der Geowissenschaften haben zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut und internationalen Beteiligten ein riesiges Flusssystem in der Antarktis entdeckt. Vor rund 34 Millionen Jahren gab es hier gemäßigtes Klima.

Weiterlesen

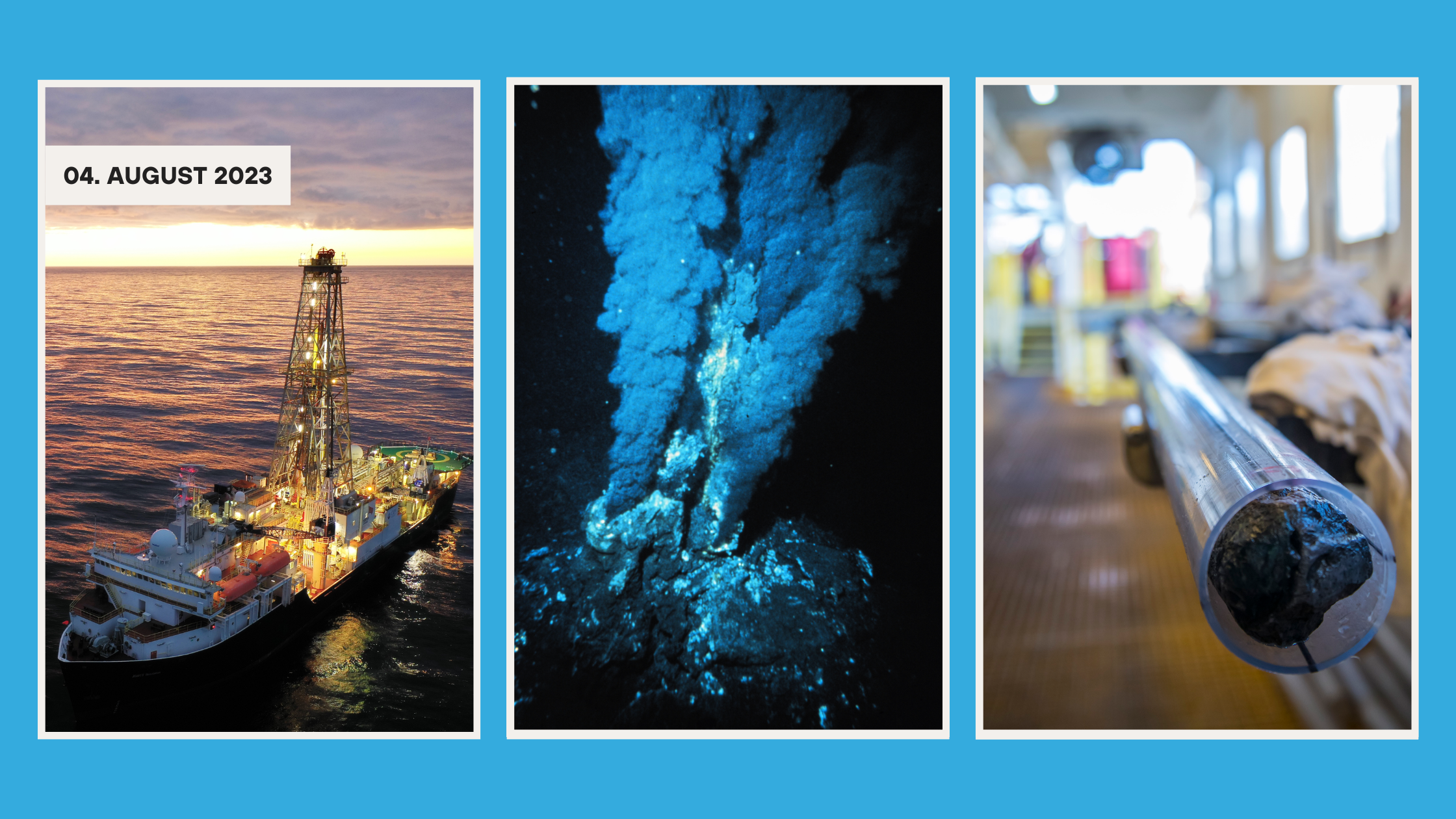

Eine internationale Expedition mit dem Bohrschiff „JOIDES Resolution“ unter der Leitung von Professor Dr. Christian Berndt vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Professor Dr. Sverre Planke von der Universität Oslo bestätigt die Theorie, dass Hydrothermalschlote mit ihrem Methanausstoß für die globale Erwärmung vor rund 55 Millionen Jahren verantwortlich waren. Die Studie, die heute im Fachmagazin Nature Geoscience erscheint, zeigt, dass die unterseeischen Vulkanschlote damals so knapp unter der Wasseroberfläche lagen oder sogar aus dem Wasser ragten, dass das von ihnen ausgestoßene Methan direkt in die Atmosphäre gelangen konnte.

Weiterlesen

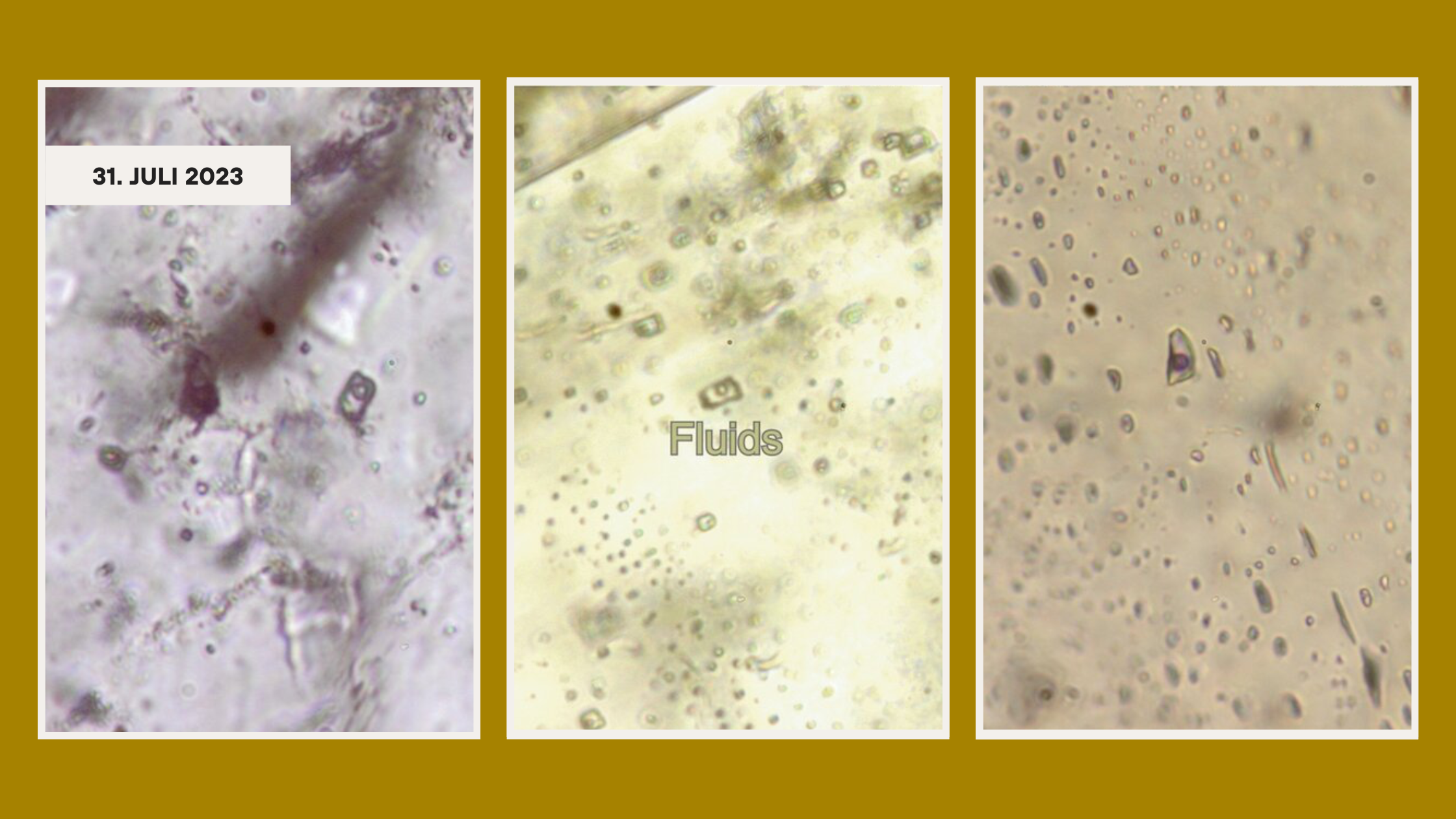

Hoch oben im Himalaya haben Wissenschaftler am Indian Institute of Science (IISc) und an der Niigata University in Japan Wassertropfen entdeckt, die in Mineralablagerungen eingeschlossen waren und wahrscheinlich von einem vor etwa 600 Millionen Jahren existierenden Urmeer stammen. Die Analyse der Ablagerungen, die sowohl Calcium- als auch Magnesiumcarbonate enthielten, ermöglichte dem Team auch eine mögliche Erklärung für Ereignisse, die zu einem bedeutenden Sauerstoffereignis in der Geschichte der Erde geführt haben könnten.

Weiterlesen

Wasser wird durch ozeanische Platten in das tiefe Erdinnere transportiert und verändert die Eigenschaften von Mineralen und Gesteinen, wodurch der interne Materialkreislauf der Erde und die ökologische Entwicklung seit der Erdentstehung beeinflusst werden. Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung von Dr. Takayuki Ishii und Dr. Ho-kwang Mao (Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, HPSTAR), Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Deutschland, und Tohoku University, Japan, hat herausgefunden, dass aluminiumhaltige Kieselsäuren eine wichtige Rolle als Wasserspeicher im unteren Erdmantel spielen. Sie bestimmten den Tonerde- und Wassergehalt von Kieselsäuremineralen, die wichtige Minerale in der basaltischen Kruste des oberen Teils einer subduzierenden Platte sind.

Weiterlesen

Rund 8500 Jahre dauert es, bis ein Sandkorn aus den Anden über das argentinische Tiefland in den Río Paraná gespült wird. Die 1200 Kilometer weite Reise in dem Fluss namens Río Bermejo wird von vielen Pausen in Flussauen unterbrochen, wo das Körnchen zum Teil über Jahrtausende abgelagert und dann wieder weiter transportiert wird. Begleitet wird der Sand von organischem Kohlenstoff, eingespült aus Boden und Pflanzen. Damit gewinnt der Transport im Wasser Relevanz für das Klima: Flüsse tragen den Kohlenstoff, der zuvor über Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen wurde, als Sediment ins Meer, wo er über Jahrtausende unschädlich für das Klima eingelagert wird.

Weiterlesen

Zwei Forscher der University of Louisiana in Lafayette, die mit zwei unabhängigen Forschern zusammenarbeiteten, glauben, dass sie Beweise für einen massiven Tsunami gefunden haben, der durch den Einschlag des Chicxulub-Asteroiden ausgelöst worden sein könnte.

Weiterlesen

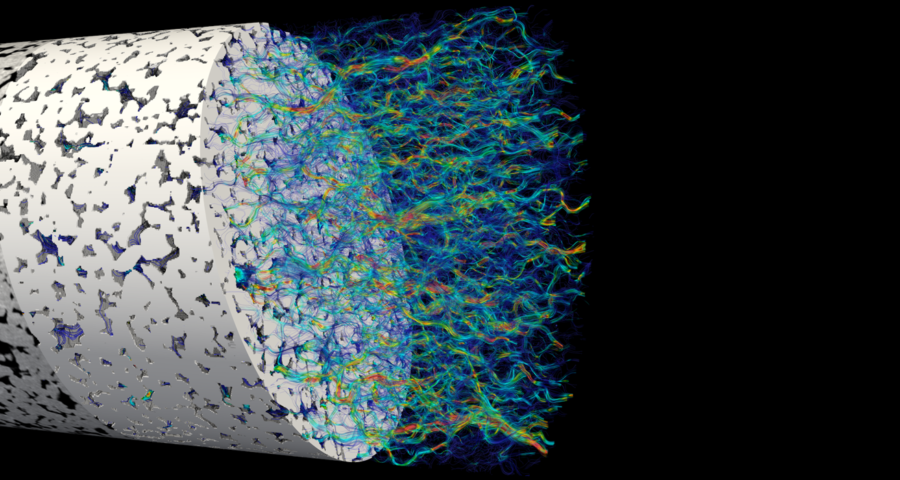

Für die Gewinnung von Erdwärme sowie zur unterirdischen Speicherung von Energie in Form von Wärme, Druckluft oder Gas ist eine sehr gute hydraulische Durchlässigkeit der Reservoirgesteine eine Grundvoraussetzung. So entscheiden bei Sandsteinen die Struktur und Verteilung von Sandkörnern und Poren darüber, ob eine Formation technisch und wirtschaftlich effizient genutzt werden kann. Mit virtuellen Bohrkernen lassen sich die Eigenschaften potenzieller Reservoire ohne kostspielige Feldversuche und aufwändige Laboranalysen untersuchen. Ein Team um Maria Wetzel vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) hat einen neuen Ansatz zur „Herstellung“ solcher Bohrkerne für drei Arten typischer Reservoirsandsteine entwickelt. Er ahmt den natürlichen Prozess der Entstehung nach. Dabei können erstmals vielfältige natürliche Kornformen abgebildet werden, was zu einem wesentlich realistischeren Modell führt.

Weiterlesen

Sauerstoff ist essenziell für die Entwicklung von höherem Leben. Er war in den Ozeanen der frühesten Erdgeschichte jedoch kaum vorhanden. Erst die Evolution Photosynthese betreibender Bakterien ermöglichte einen signifikanten Anstieg in der Sauerstoffkonzentration der Ozeane. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung von Wissenschaftlern des Instituts für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln hat nun den Grundstein gelegt, um mithilfe der Wolframisotopie die zeitliche Entwicklung der Sauerstoffkonzentration in frühzeitlichen Ozeanen präziser bestimmen zu können. Das erlaubt möglicherweise genauere Erkenntnisse über die Evolution des Lebens.

Weiterlesen

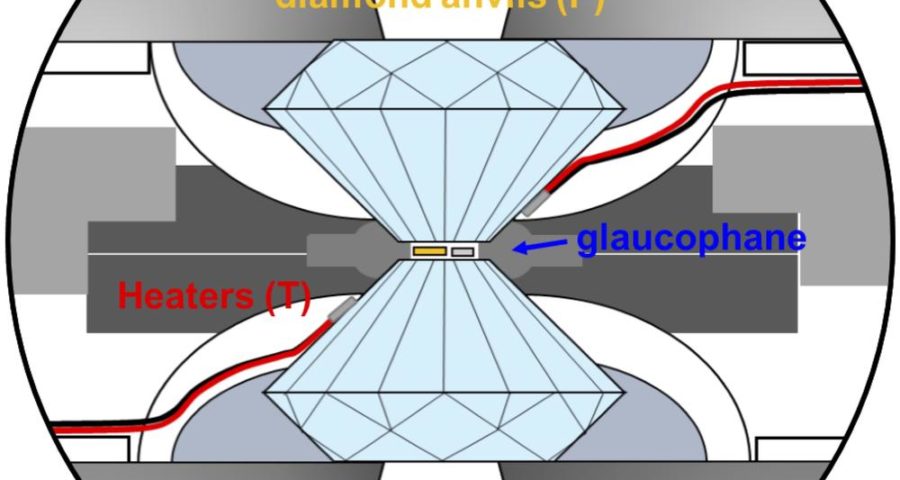

Die Weltmeere sickern tiefer und in größerem Umfang in den Erdmantel als gedacht. Das zeigt eine Untersuchung des wasserhaltigen Minerals Glaukophan, das in der ozeanischen Kruste weit verbreitet ist. Hochdruckexperimenten an DESYs Röntgenlichtquelle PETRA III zufolge ist Glaukophan überraschend stabil und kann Wasser bis in Tiefen von bis zu 240 Kilometer befördern.

Weiterlesen

Große Teile der heutigen Sahara-Wüste waren vor Tausenden von Jahren grün. Davon zeugen zum Beispiel prähistorische Steinzeichnungen von Giraffen, Krokodilen und sogar schwimmenden Menschen. Diese Illustrationen zeichnen jedoch nur ein grobes Bild der damaligen Lebensbedingungen. Die Analyse von Sedimentkernen aus dem Mittelmeer vor der Küste Libyens kombiniert mit Erdsystemmodellen erzählt die Geschichte der großen Umweltveränderungen in Nordafrika der letzten 160.000 Jahre. Cécile Blanchet vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und ihre Kollegen aus Deutschland, Südkorea, den Niederlanden und den USA berichten darüber heute in der Zeitschrift Nature Geoscience.

Weiterlesen