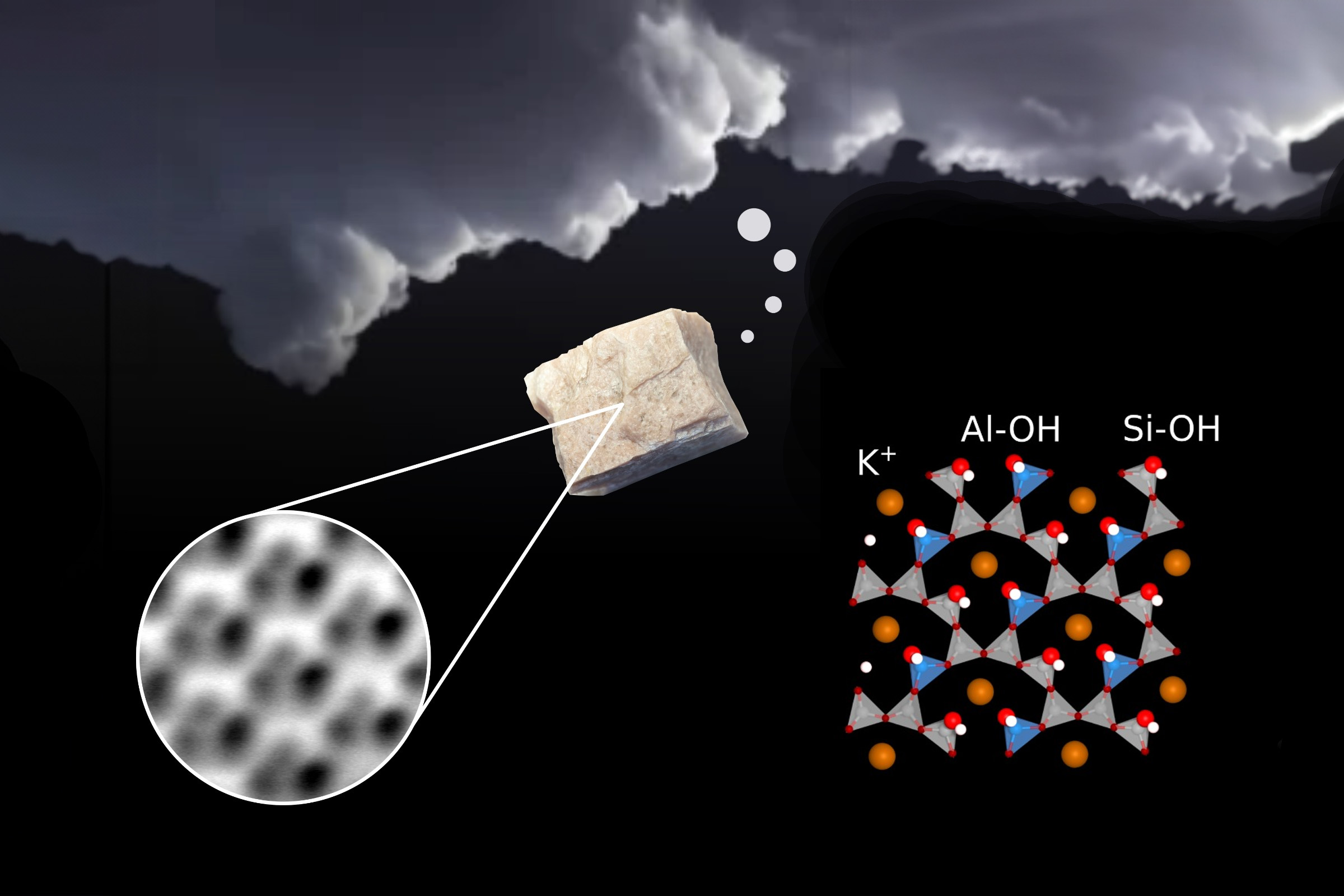

Kölner Geowissenschaftler haben die Zusammensetzung der Vulkangesteine in der Eifel analysiert und herausgefunden, dass sie sich je nach Region unterscheidet. Daten von Vulkangesteinen aus der Osteifel sowie ältere Gesteinsproben aus der Westeifel (älter als 80.00 Jahre) deuten auf Magmaquellen im oberen Erdmantel hin, die nicht tiefer als 70 Kilometer liegen. Proben aus der Westeifel, die jünger als 80.000 Jahre sind, stammen aus einer tiefer gelegenen Magmaquelle, möglicherweise durch Aufstieg eines heißen Mantelplumes – einem Bereich des Erdmantels, der heißer als das umliegende Mantelgestein ist und Schmelzanteile enthält. Die Forschenden, darunter auch viele Studierende, haben für die nun vorliegende Studie zahlreiche junge Vulkane der Eifel untersucht, um neue Erkenntnisse über die Quellen des Vulkanismus in 50 bis 100 Kilometer Tiefe unter der Eifel zu erhalten. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Contributions to Mineralogy and Petrology publiziert.

Weiterlesen