Unterwasservulkane helfen, prähistorische Klimaerwärmung zu erklären

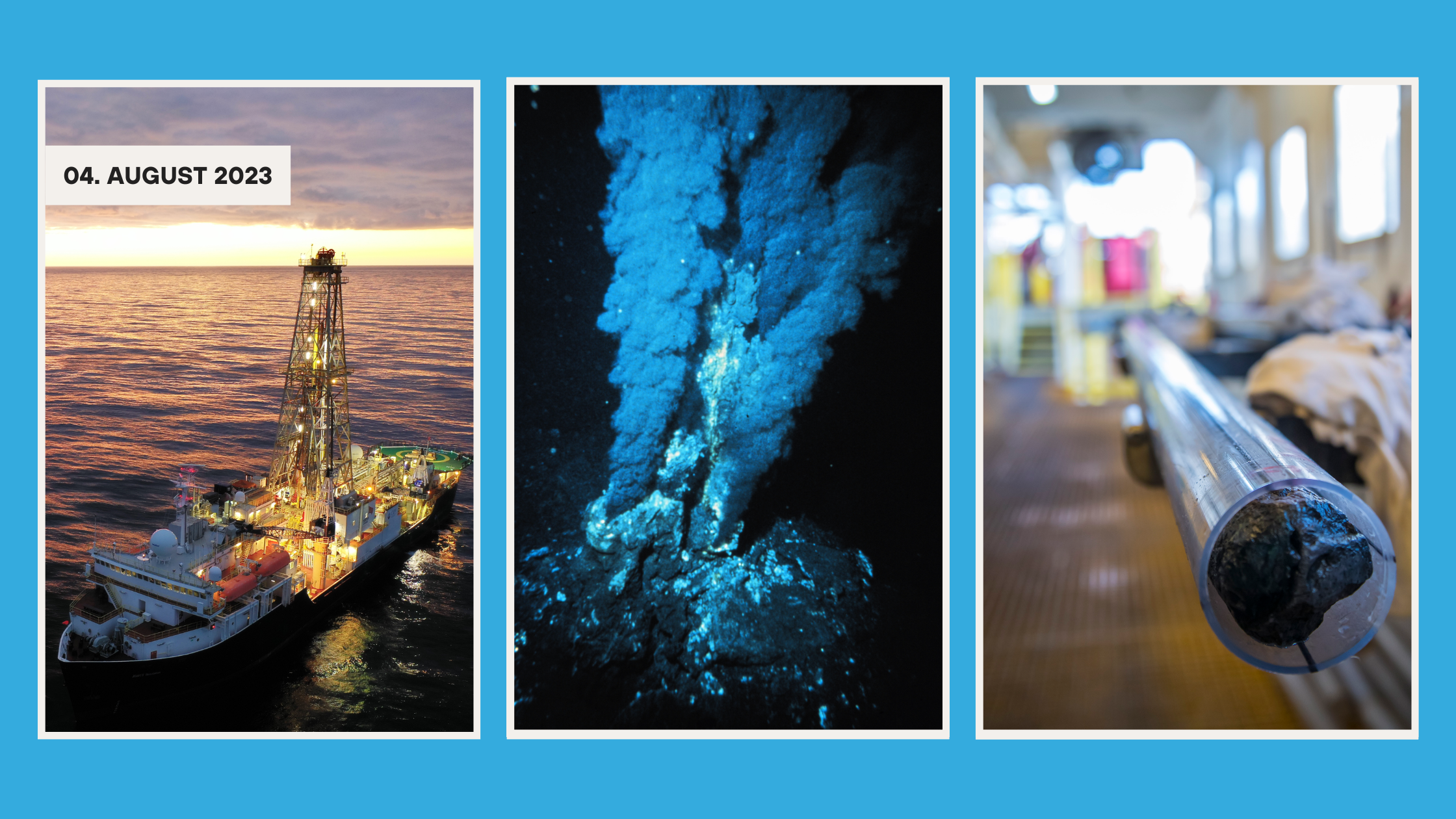

Eine internationale Expedition mit dem Bohrschiff „JOIDES Resolution“ unter der Leitung von Professor Dr. Christian Berndt vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Professor Dr. Sverre Planke von der Universität Oslo bestätigt die Theorie, dass Hydrothermalschlote mit ihrem Methanausstoß für die globale Erwärmung vor rund 55 Millionen Jahren verantwortlich waren. Die Studie, die heute im Fachmagazin Nature Geoscience erscheint, zeigt, dass die unterseeischen Vulkanschlote damals so knapp unter der Wasseroberfläche lagen oder sogar aus dem Wasser ragten, dass das von ihnen ausgestoßene Methan direkt in die Atmosphäre gelangen konnte.