Forscher der Geowissenschaften haben zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut und internationalen Beteiligten ein riesiges Flusssystem in der Antarktis entdeckt. Vor rund 34 Millionen Jahren gab es hier gemäßigtes Klima.

Weiterlesen

Die Erde auf einen Blick

Forscher der Geowissenschaften haben zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut und internationalen Beteiligten ein riesiges Flusssystem in der Antarktis entdeckt. Vor rund 34 Millionen Jahren gab es hier gemäßigtes Klima.

Weiterlesen

Ein Team am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg wies nach, dass Eisen und reaktive Sauerstoffspezies die Bildung von Methan in wässrigen Umgebungen antreiben. In der Frühgeschichte der Erde begünstigte dieser rein chemische Vorgang vermutlich die Entstehung des Lebens. Zudem könnte er auch heute noch zu Methanemissionen beitragen.

Weiterlesen

Die Stärke der Sonneneinstrahlung im Sommer beeinflusste in vergangenen Eiszeiten das Auftreten von Warm- und Kaltperioden und spielte eine wichtige Rolle beim Auslösen abrupter Klimaänderungen. Darauf deutet eine Studie von Klimaforschern, Geowissenschaftlern und Umweltphysikern hin. Anhand von Stalagmiten in den europäischen Alpen konnten sie aufzeigen, dass Warmphasen vor allem dann auftraten, wenn die sommerliche Sonneneinstrahlung auf der nördlichen Hemisphäre Maxima erreichte.

Weiterlesen

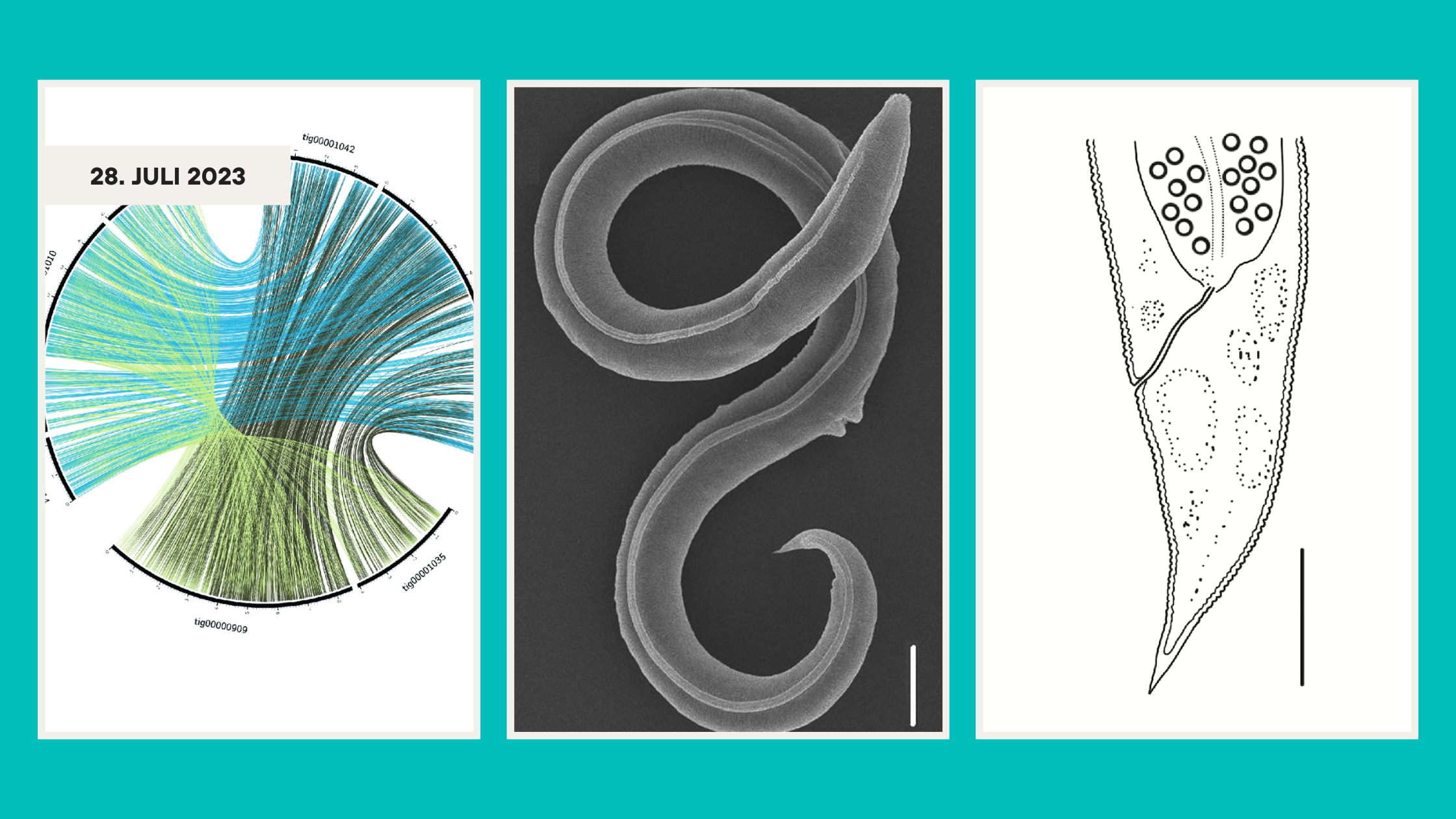

Ein internationales Forschungsteam zeigt, dass eine neu entdeckte Fadenwurmart aus dem Pleistozän einen ähnlichen molekularen Baukasten zum Überleben hat wie der Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Einige Organismen wie Bärtierchen (Tardigrada), Rädertierchen (Rotifera) und Fadenwürmer können extreme Umweltbedingungen überleben, indem sie sich in einen Ruhezustand versetzen, der als „Kryptobiose“ bezeichnet wird.

Weiterlesen

Staub aus Südamerika war während der vergangenen zwei Eiszeitzyklen eine wichtige Eisenquelle für den nährstoffarmen Südpazifik – insbesondere zu Beginn der Kaltzeiten. Das zeigt eine jetzt in der Zeitschrift PNAS veröffentlichte Studie. Der Theorie des Teams um den Geochemiker Torben Struve von der Universität Oldenburg zufolge transportierte der Jetstream die feinen Mineralteilchen einmal fast um die gesamte Antarktis. Die Forschenden nutzten einen Bohrkern vom Meeresboden als Klimaarchiv, um die Beiträge verschiedener Staubquellen von den umliegenden Kontinenten zu rekonstruieren.

Weiterlesen

Wasser wird durch ozeanische Platten in das tiefe Erdinnere transportiert und verändert die Eigenschaften von Mineralen und Gesteinen, wodurch der interne Materialkreislauf der Erde und die ökologische Entwicklung seit der Erdentstehung beeinflusst werden. Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung von Dr. Takayuki Ishii und Dr. Ho-kwang Mao (Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, HPSTAR), Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Deutschland, und Tohoku University, Japan, hat herausgefunden, dass aluminiumhaltige Kieselsäuren eine wichtige Rolle als Wasserspeicher im unteren Erdmantel spielen. Sie bestimmten den Tonerde- und Wassergehalt von Kieselsäuremineralen, die wichtige Minerale in der basaltischen Kruste des oberen Teils einer subduzierenden Platte sind.

Weiterlesen

Organismen mit langsamem Stoffwechsel wie Quallen überleben.

In den vergangenen 50 Jahren haben sich die sauerstoffarme Meeresregionen sogar ausgeweitet. Das hat gravierende Folgen auch für die Menschen, die in Küstenregionen vom Fischfang leben. Die Wissenschaft schreibt diese Entwicklung der Erderwärmung zu: Dadurch löse sich zum einen weniger Sauerstoff im Wasser, zum anderen würden die Ozeanschichten schlechter durchmischt und immer größere Teile der Meere umkippen, so die gängige Meinung. Doch wie wird diese Entwicklung weitergehen und was geschah in vergangenen Warmzeiten? Ein Team um Alexandra Auderset und Alfredo Martínez-García vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat in einer aktuellen Studie gezeigt, dass im offenen Ozean die sauerstoffarmen Zonen während der Warmzeiten der Vergangenheit kleiner wurden.

Rund 8500 Jahre dauert es, bis ein Sandkorn aus den Anden über das argentinische Tiefland in den Río Paraná gespült wird. Die 1200 Kilometer weite Reise in dem Fluss namens Río Bermejo wird von vielen Pausen in Flussauen unterbrochen, wo das Körnchen zum Teil über Jahrtausende abgelagert und dann wieder weiter transportiert wird. Begleitet wird der Sand von organischem Kohlenstoff, eingespült aus Boden und Pflanzen. Damit gewinnt der Transport im Wasser Relevanz für das Klima: Flüsse tragen den Kohlenstoff, der zuvor über Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen wurde, als Sediment ins Meer, wo er über Jahrtausende unschädlich für das Klima eingelagert wird.

Weiterlesen

Zwei Forscher der University of Louisiana in Lafayette, die mit zwei unabhängigen Forschern zusammenarbeiteten, glauben, dass sie Beweise für einen massiven Tsunami gefunden haben, der durch den Einschlag des Chicxulub-Asteroiden ausgelöst worden sein könnte.

Weiterlesen

Die Temperaturen in Ostafrika haben maßgeblichen Einfluss auf den globalen Klimakreislauf. Sie bestimmen den Wärme- und Feuchtigkeitstransport in die nördliche und südliche Erdhalbkugel und steuern damit auch das Klima in Europa. Wie genau sich in der Vergangenheit die Temperaturen in Ostafrika entwickelt haben, ist Gegenstand einer internationalen Studie unter Federführung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen ist. Dem Forscherteam um Dr. Thorsten Bauersachs ist es erstmalig gelungen, einen organischen Temperatur-Indikator, einen so genannten Proxy, zu entwickeln, mit dem sich die Klimageschichte des tropischen Ostafrikas anhand von Sedimentablagerungen des Tanganyikasees über die vergangenen 40.000 Jahre rekonstruieren ließ. Mit Hilfe dieses neuen Proxys (HDI26) konnte das Team einen Temperaturanstieg von rund 4° C in den vergangenen 18.000 Jahren nachweisen, davon allein etwa 1° C in den letzten 250 Jahren.

Weiterlesen