Eine neue Studie unter der Leitung des Institute of Physics hat erstmals geschätzt, wie der Ausbruch des Tambora die Wahrscheinlichkeit eines kalten und nassen europäischen “Jahres ohne Sommer” von 1816 verändert hat. Es stellte sich heraus, dass die beobachteten kalten Bedingungen ohne den Ausbruch fast unmöglich waren und auch die nassen Bedingungen wären weniger wahrscheinlich gewesen.

1816 verzeichnete außergewöhnlich niedrige globale Temperaturen, wobei Mittel- und Westeuropa einen besonders kalten und nassen Sommer erlebte, der zu weit verbreiteten landwirtschaftlichen Ausfällen und Hungersnöten führte.

Der Ausbruch des Tambora in Indonesien im Jahr 1815 wird seit langem als Ursache dafür gesehen, wobei bereits 1913 ein Zusammenhang hergestellt wurde. Jetzt haben Forscher unter der Leitung der University of Edinburgh (Großbritannien) anhand historischer Daten und moderner Modellierungstechniken geschätzt, wie entscheidend der Ausbruch war.

Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie nun in den Environmental Research Letters.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Andrew Schurer, von der University of Edinburgh, sagte: “Der Ausbruch des Tambora im April 1815 war einer der explosivsten des letzten Jahrtausends. Er hatte vor Ort enorme Auswirkungen und zerstörte die Insel Sumbawa. Der Ausbruch stieß eine große Menge Schwefeldioxid (SO2) in die Stratosphäre, die sich schnell über die ganze Welt ausgebreitet hat und zu Sulfat-Aerosolen oxidierte.

“Diese vulkanischen Aerosole reduzieren die kurzwellige Strahlenbilanz und verursachen eine weit verbreitete, lang anhaltende Oberflächenabkühlung. Sie führen auch zu einer Verringerung der globalen Niederschläge, während sie einige trockene Regionen mit Wasser überversorgen und zu dynamischen Veränderungen in der großräumigen Zirkulation von Ozean und Atmosphäre führen.”

Das Forschungsteam nutzte frühe instrumentelle Daten, kombiniert mit neuen Klimasimulationen aus zwei verschiedenen Modellen, um eine Analyse der Ereignismodellierung durchzuführen. Ziel war es, festzustellen, ob und inwieweit der vulkanische Einfluss die Wahrscheinlichkeit von Kälte und Nässe in diesem “Jahr ohne Sommer” beeinflusst hat.

Ihre Ergebnisse, die sowohl Beobachtungen als auch ungestörte Klimamodellsimulationen von Sommern mit ähnlichen Meeresspiegeldruckmustern bis 1816 berücksichtigen, zeigen, dass der Zirkulationszustand die Niederschlagsanomalie ohne äußeren Zwang reproduzieren kann, aber nur etwa ein Viertel der anomal kalten Bedingungen erklärt.

“Die Einbeziehung von vulkanischem Einflüssen in Klimamodellen kann die Abkühlung erklären und wir schätzen, dass sie die Wahrscheinlichkeit der extrem kalten Temperaturen um das bis zu 100-fache erhöht haben.

“Obwohl das beobachtete Meeresspiegeldruckmuster einen Großteil der beobachteten anomal nassen Bedingungen ausmachen kann, auch ohne vulkanischen Einlfuss, gibt es in den Modellsimulationen starke Hinweise darauf, dass der Vulkanausbruch die Wahrscheinlichkeit eines solchen nassen Sommers in Mitteleuropa um etwa das 1,5- bis 3-fache erhöht.

“Der Tambora spielte eine dominante Rolle bei der Entstehung der beobachteten Kältebedingungen und trug wahrscheinlich auch zu den anomal nassen Bedingungen bei. Ohne vulkanische Kräfte ist es unwahrscheinlicher, dass es so nass und so kalt geworden wäre.”

Veröffentlichung: Disentangling the causes of the 1816 European year without a summer, Environmental Research Letters (2019). DOI: 10.1088/1748-9326/ab3a10

Quelle: off. Pm des Institute of Physics

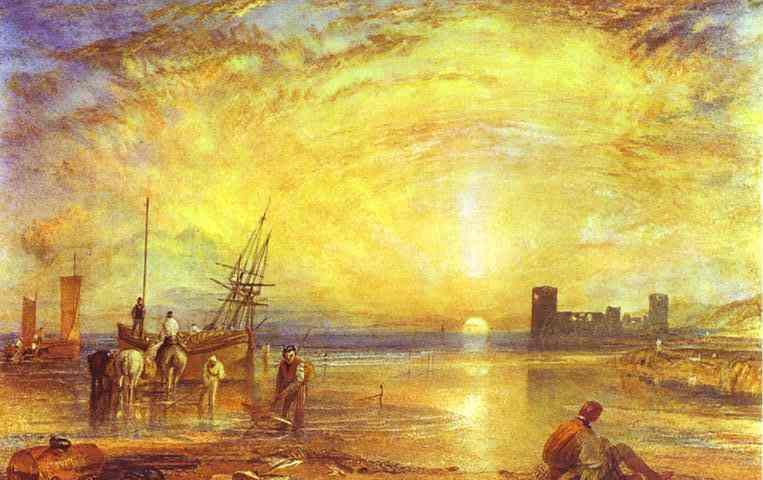

Titelbildunterschrift: Abendstimmung in Wales (Von William Turner – Page: http://www.abcgallery.com/T/turner/turner46.htmlImage: http://www.abcgallery.com/T/turner/turner46.JPG, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1015500)