Fossile Weichteilerhaltung ist selten. Umso überraschend ist der Fund eines Perisphincten Ammoniten aus Wintershof bei Eichstätt, der eine außergewöhnliche gute Erhaltung seiner Weichteile zeigte. Dieser Sensationsfund wurde im SWISS JOURNAL OF PALEONTOLOGY veröffentlicht.

Einleitung

Unzählige Publikationen wurden bereits über Ammoniten und deren Erhaltungsgrad veröffentlicht. Meist handelt es sich hierbei um die Beschreibungen der sklerotisierten Hartteile. Diese Körperteile beschränken sich meist auf die Kiefer, Radula und die Speiseröhre. Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Erhaltung von Weichteilen möglich.

Forscher der Uni Zürich haben jetzt im SWISS JOURNAL OF PALEONTOLOGY einen Ammoniten-Fund aus den Oberjura beschrieben, der in seiner Erhaltungsform einzigartig ist. Der Fund zeigt nämlich die seltene Erhaltung von Weichteilen des Tieres.

Beim Fund konnten die Forscher bereits sagen, das der Erhaltungsprozesss außerhalb der Schale, wo sie eigentlich vor Räubern und äußerlichen Verletzungen geschützt sind, statt fand. Doch warum die Weichteile sich außerhalb der Schale befanden, wirft bei den Forschern noch Fragen auf.

Material und Methoden

Die im SWISS JOURNAL OF PALEONTOLOGY beschriebenen Exemplare stammen aus den oberjurassichen Lagerstätten der Gemeinde Nusplingen und dem Ortsteil Wintershof bei Eichstätt (beide in Baden-Württemberg / Deutschland). Beide Lokalitäten sind für ihre Oberjurassischen Plattenkalke bekannt, die häufig eine außergewöhnliche gute Erhaltung von cephalopoden Fossilien aufweisen.

Das Kalkgestein von Nusplingen wird der chronostratigraphischen Stufe des Kimmeridgium (vor ca. 157,3 Millionen Jahren – 152,1 Millionen Jahren) zugeordnet, während der Plattenkalk bei Wintershof eher jüngeren Alters, der chronostratigraphischen Stufe des Tithoniums (ca. vor ca. 150,8 bis etwa 145,5 Millionen Jahren) zugeordnet wird.

Bei dem im SWISS JOURNAL OF PALEONTOLOGY beschriebenen Hauptpräparat, handelt es sich um den Fund aus Wintershof. Bei diesem Exemplar ist sowohl eine Kiefer- als auch eine Weichteilerhaltung zu erkennen.

Dieses Exemplar und ein zweites Exemplar aus Nusplingen werden im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart (Kennzeichnung: SMNS-Nummern) aufbewahrt.

Ein weiteres Exemplar, das von Franz-Xaver Schöpfel gesammelt wurde, ist eine Ammoniten-Schale mit dem Aptychus in situ aus Wintershof (Meyer 2015).

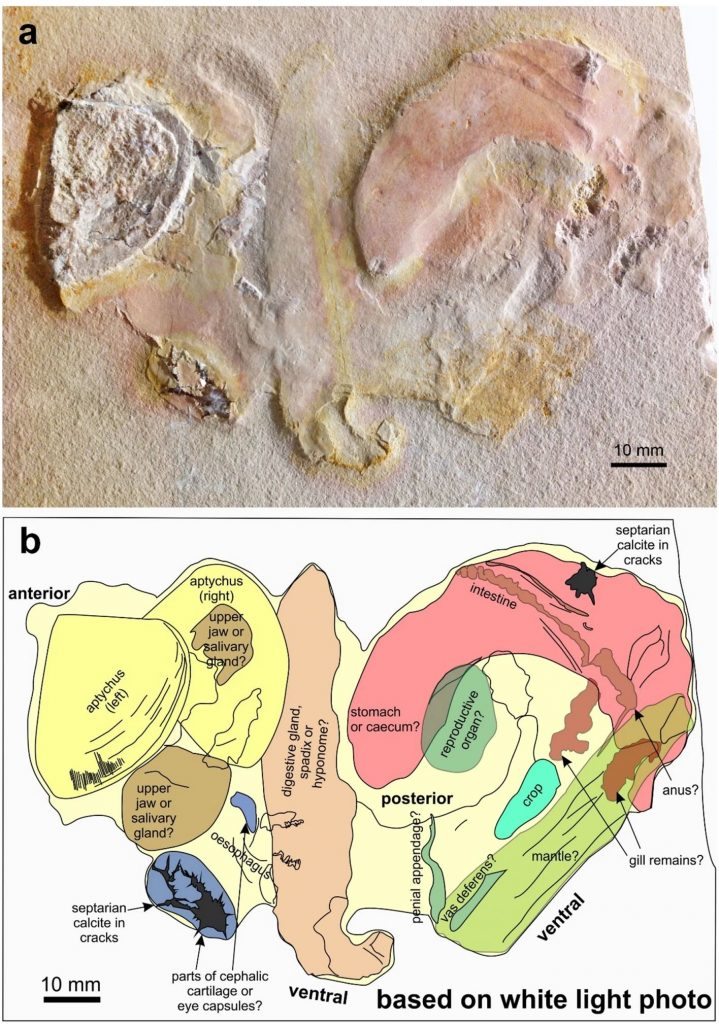

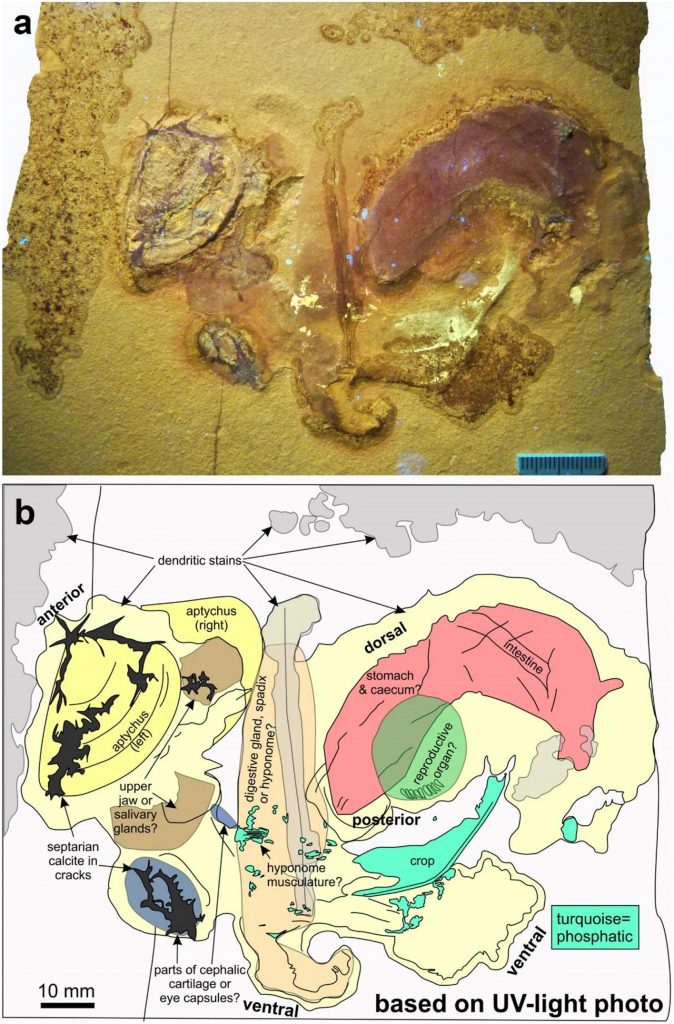

Das Hauptexemplar SMNS 70610 wurde jeweils mit Weißlicht und mit UV-Licht fotografiert. UV-Licht wurde verwendet um schwach phosphatische Strukturen besser sichtbar zu machen. Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe von UV-A-Lampe spot-light S 134, 35 Watt, 365 nm. Dabei wurde ein Midlight-Reflektor-Einsatz verwendet.

Beschreibung

Die Hauptprobe SMNS 70610 ist eine Kalksteinplatte mit fossilen Resten eines Ammoniten, der zu der Gattung Subplanites zugeordnet wird. Diese Gattungsbestimmung gilt es gesichert, da ein Strigogranulaptychus gefunden wurde.

Zudem gehört diese Gattung zu den häufigen Fossilien-Funden aus dem Tithonian, zu dem Zeitraum auch die Kalksteinplatte aus Wintershof gezählt wird.

Die Platte misst eine Größe von 175 x 165 mm, die fossilen Resten sind 132 x 82 mm groß. Die folgende Beschreibung des Fundes erfolgt vom Mund zum Verlauf des Verdauungstraktes (links nach rechts)

Der Strigogranulaptychus ist calzitisch erhalten. Er misst eine Länge von 37 mm und ist 28 mm breit. (Abb. 1 gelb in Abb. 1b und 2b). Die Unterkiefer ist nur zur Hälfte sichtbar. Bei der UV-Aufnahme sind deutlich septarienartige Kalzitadern zu sehen, die den Kiefern an einigen Stellen durchziehen.

Auf der rechten Seite des Aptychus sind zwei abgerundete Felder zu erkennen. Diese sind mit einer dünnen Schicht Eisenoxid – wahrscheinlich Hämatit – überzogen. (braun bei Fig. 1b und 2b).

Unterhalb des Aptychus liegt eine ovale Struktur, die 21 x 22 mm misst, die mit septarienaritgen Calzitardern überzogen ist. Darüber liegen zwei sichtbare konkave Furchen und eine 8 mm lange nierenförmige Struktur (blau in Fig. 1b und 2b) Weiter rechts folgt ein längliches Gebilde von 83 × 18 mm (beige in Abb. 1b und 2b). Ihr linker Rand ist deutlich und leicht gewölbt, während der rechte Rand unregelmäßiger ist. Das UV-Foto (Abb. 2b) zeigt einige Flecken aus gestreiftem Phosphat. Am unteren Ende dieser Struktur erscheint sie leicht gewunden, was aber ebenso gut ein taphonomisches Artefakt sein könnte

Diskussion

Unabhängig, das sich der Weichkörper sich von der Schale gelöst hat, sind sich die Forscher einig, das sich das Tier, das sich einst in der Wassersäule befand, das beim Eintreten es Todes auf den Meeresgrund gesunken ist.

Es wurden keine Anzeichen von Spurenfossilien bei den Weichteilen gefunden, die auf Aasfresser oder Räuber hindeuten könnten. Eine weitere Möglichkeit ist die schnelle Abtrennung der Weichteile, die bereits bei Nautiliden dokumentiert wurde (Wani et al. 2005; Wani, 2007).

Vermutlich berührten die Aptychi das Sediment zuerst, da sie den schwerste Teil des ganzen Ammonitenkörpers darstellen. Die jeweilige Länge des dorsalen und ventralen Gewebes hielt die Aufrollung innerhalb der Schalenkammer bis zu einem gewissen Grad aufrecht.

Unter der Annahme, dass es sich beim Fund um eine wirklich Aufwicklung der Weichteile in situ handelt, interpretieren die Forscher, das die Anordnung der vorgefunden Organe die der Anordnung eines lebenden Tiere – also Ammoniten – handelt.

Doch dank bereits veröffentlicher Studien zu isolierten Ammoniten-Weichkörper und vergleiche mit modernen Nautiliden geht man eher von einer einfachen Anordnung der Organe innerhalb der Schalenkammer beim Ammoniten aus. Es bleibt Abzuwarten, ob man in naher Zukunft noch weitere solcher Fossilien finden wird.

Veröffentlichung: Klug, C., Schweigert, G., Tischlinger, H. et al. “Failed prey or peculiar necrolysis? Isolated ammonite soft body from the Late Jurassic of Eichstätt (Germany) with complete digestive tract and male reproductive organs.” Swiss Journal of Paleontology, p. 140, 3 (2021). https://doi.org/10.1186/s13358-020-00215-7

Quelle: off. Pm des Swiss Journal of Paleontology

Titelbildunterschrift: Eine Rekonstruktion, die zeigt, wie die Weichteile des Ammoniten von seiner Schale hätten getrennt werden können. Klug et al., Swiss Journal of Palaeontology, 2021