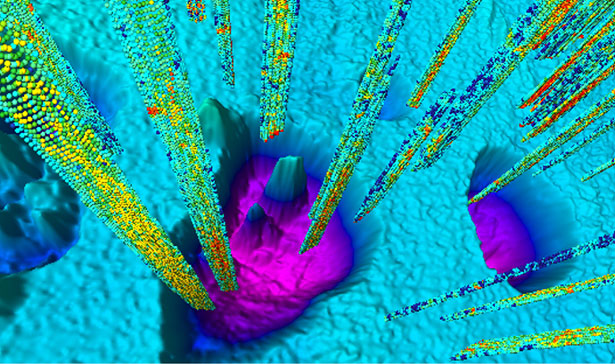

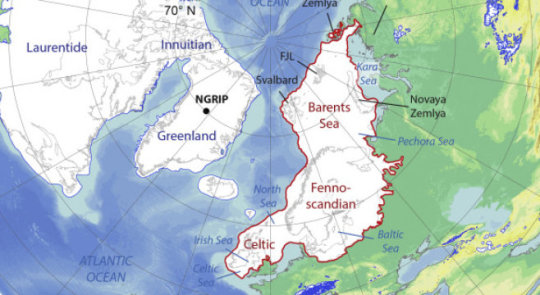

Methanhydrate (Methan das in gefrorenem Wasser, wobei die Wassermoleküle das Methan vollständig umschließen, daher spricht man auch von einem Clathrat, lat.: “clatratus” vergittert, und dann in die Porenräume von Sediment eingelagert ist) kommen weltweit an zahlreichen Kontinentalabhängen an Kontinentalrändern und in Permafrostböden vor. Das natürliche Vorkommen wird auf zwölf Billionen Tonnen geschätzt, noch immer werden neue Vorkommen entdeckt, zuletzt sogar im Mittelmeer. Thermodynamisch ist Methanhydrat nur unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen stabil, so muss der Druck hoch und die Temperatur niedrig genug sein. Die Bildungstiefe liegt minimal bei 300 m in Polargebieten und bei etwa 600 m Tiefe in den Tropen. Bereits bei geringen Temperaturerhöhungen (< 3°) kann es zu einem Entweichen des Gases kommen, wodurch sich die Stabilität des Bodens verringern kann, Hangrutschungen werden dann wahrscheinlicher und es entweichen noch größere Mengen des Gases aus dem Sediment, als Folge können sogar Tsunamis ausgelöst werden. Bereits vor einigen Jahren haben Forscher hunderte aktive Methanaustritte lokalisiert, unter anderem im Pazifik, vor der US-Ostküste und sogar im Südpolarmeer, doch fördern diese größtenteils nur geringe Mengen Methan, welches dann zum Großteil noch im Ozean abgebaut wird. Doch Forscher der Arktischen Universität Tromsø haben nun in der Barentssee (Nordpolarmeer nördlich Norwegens und dem europäischen Teil Russlands) eindeutige Indizien dafür gefunden, dass der Rückzug massiver Eisvorkommen explosive und umfangreiche Ausbrüche von Methan aus dem Meeresgrund zur Folge haben kann.

Weiterlesen