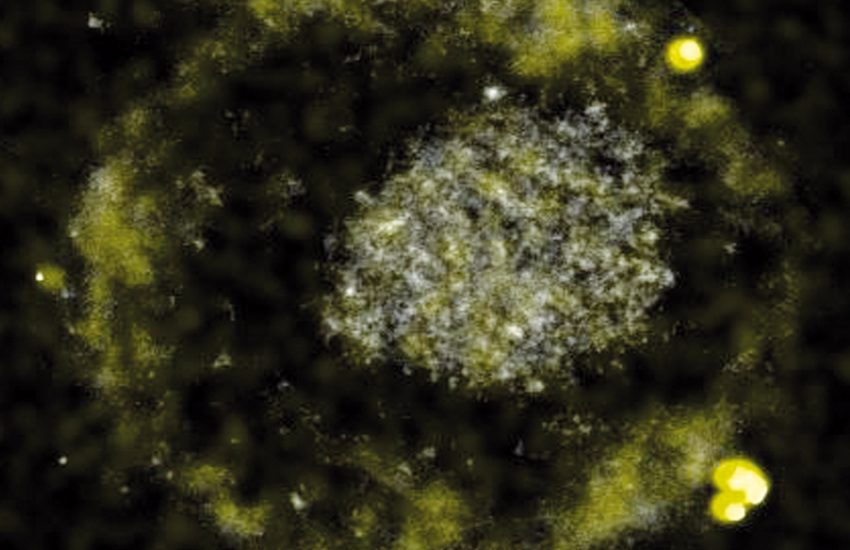

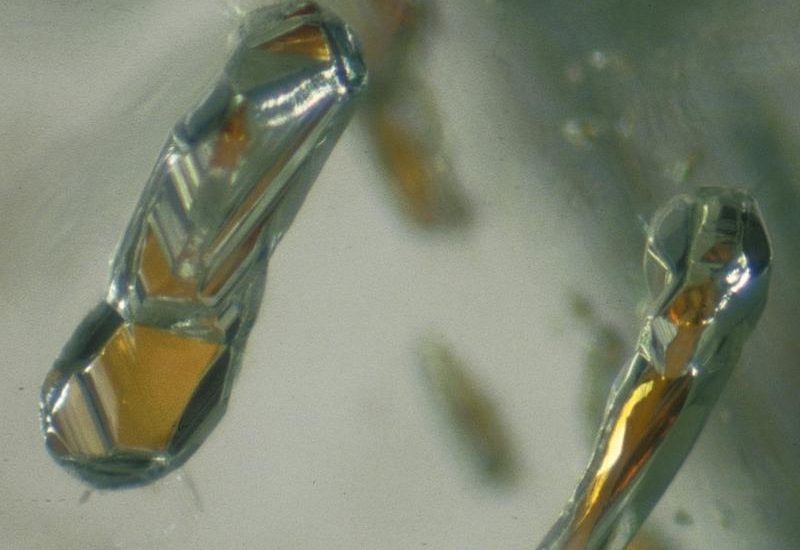

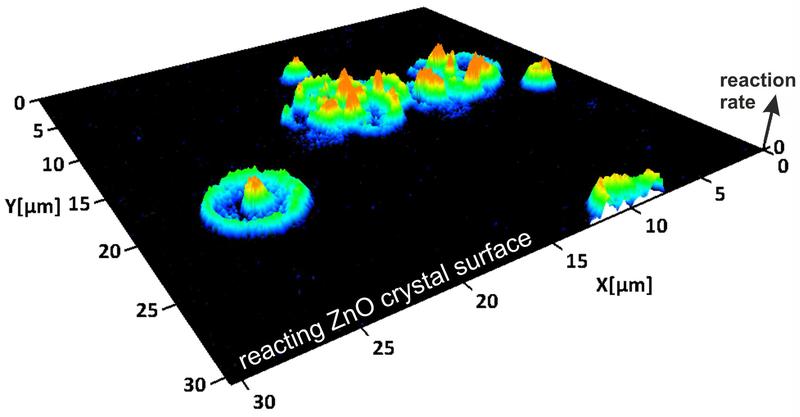

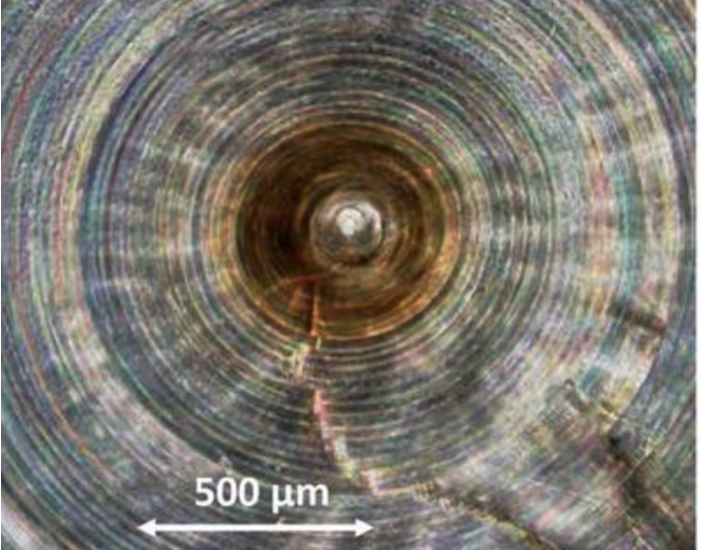

Für die meisten Lebewesen sind größere Mengen von Schwermetallen, wie Kupfer oder Gold, giftig. Nicht für das Bakterium C. metallidurans: Es hat einen Weg gefunden, aus einem Schwermetall-Gemisch wertvolle Spurenelemente zu beziehen, ohne sich dabei selbst zu vergiften. Ein interessanter Nebeneffekt: Dabei bildet es winzige Goldnuggets. Welche molekularen Prozesse dabei in den Bakterien ablaufen, hat nun ein Forscherteam der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Technischen Universität München (TUM) und der australischen Universität Adelaide herausgefunden. Ihre Ergebnisse stellt die Gruppe in der renommierten Fachzeitschrift “Metallomics” der Royal Society of Chemistry vor.

Weiterlesen