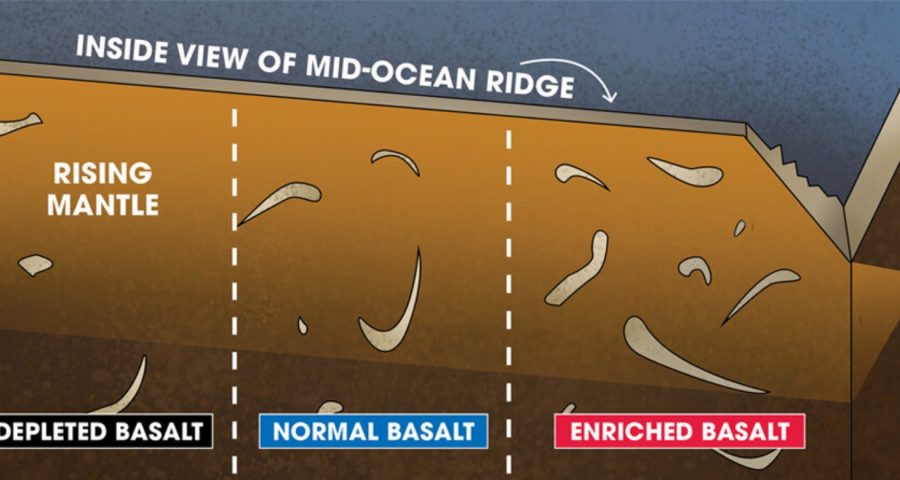

Das Basaltgestein entlang von mittelozeanischen Rücken (MORB = mid ocean ridge basalt), wie er z.B. zwischen Europa und Nordamerika vorkommt, besteht größtenteils aus verarmter Mantelschmelze („depleted“ MORB bzw. D-MORB). Darunter versteht man, dass die Gesteinsschmelze, aus der ein magmatisches Gestein (z.B. Basalt) durch Abkühlung und anschließender Kristallisation entsteht, ein geringeres relatives Verhältnis von inkompatiblen Elementen (z.B. Kalium (K), Zirkonium (Zr) oder Neodymium (Nd)) hatte. Dieses Verhältnis findet man auch in den Basalten wieder. Allerdings entdeckt man entlang dieser mittelozeanischen Plattengrenzen zunehmend Basalte, die diese Abreicherung nicht zeigen und somit angereichert („einriched“ MORB bzw. E-MORB) sind. Die Zusammensetzung dieser Gesteine gleichen hinsichtlich dem Verhältnis der inkompatiblen Elemente den Basalten aus intraplatten Vulkanen, wie z.B. des Mauna Kea auf Hawai. Den Wissenschaftlern des National High Magnetic Field Laboratory and Department of Earth, Ocean and Atmospheric Science der Florida State University können nun an Hand der Verteilung z.B. des Germanium (Ge) zu Silizium (Si) Verhältnisses sagen, ob es sich bei der Quelle für die Anreicherung des E-MORBs um Gesteinsschmelzen einer ehemalige Kruste oder einer primitiver Mantelschmelzen handelt.

Weiterlesen