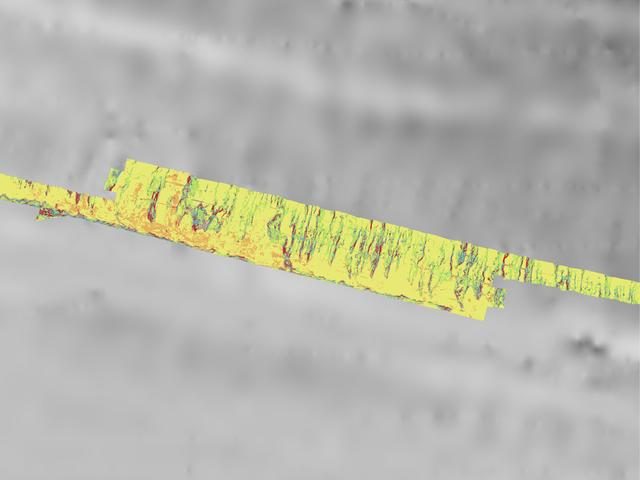

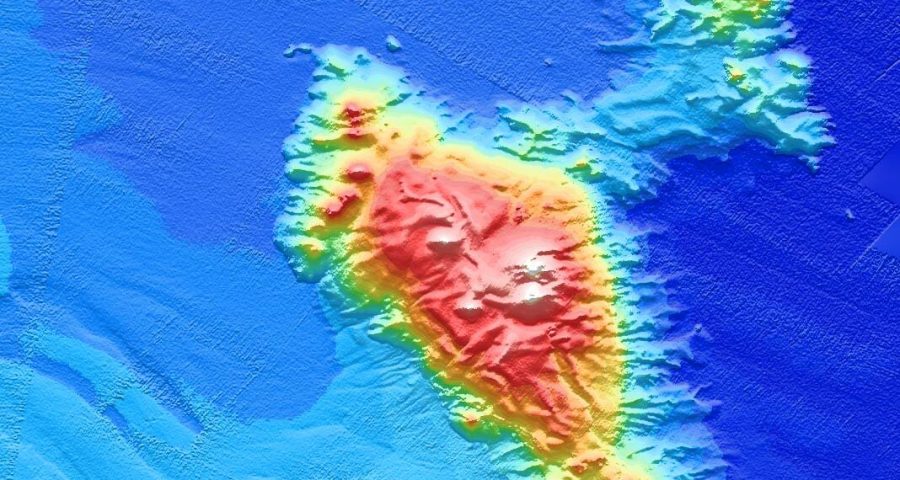

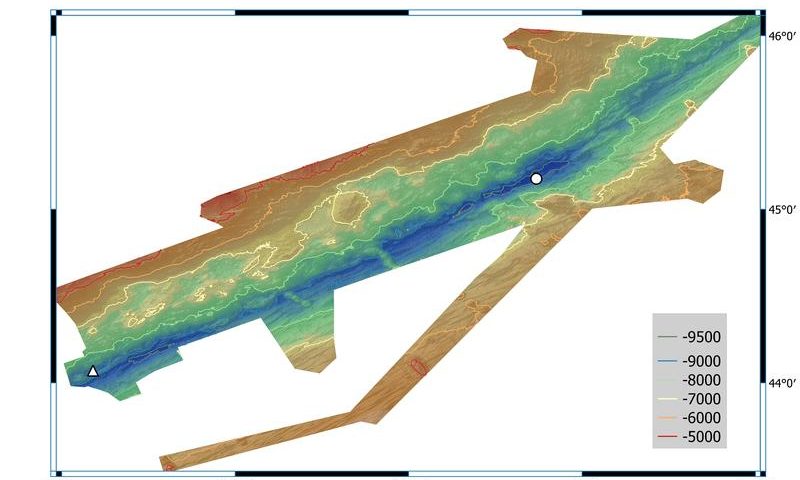

Senckenberg- und GEOMAR- Forscher*innen haben mittels hydroakustischer Meeresbodenkartierung herausgefunden, dass der Meeresgrund im Atlantik sehr viel vielfältiger ist, als bislang angenommen. Bisher wurden von Biolog*innen in der abyssalen Tiefsee hauptsächlich monotone Sedimentebenen vermutet. Die Wissenschaftler*innen zeigen nun in ihrer heute im Fachjournal „PNAS “ veröffentlichten Studie, dass im Atlantik ein Flickenteppich von Felshabitaten und anderen Hartsubstraten zu erwarten ist, der in manchen Regionen dieser Tiefenzone 30 Prozent des Meeresbodens ausmachen kann. Es wird erwartet, dass die Vielfalt der Lebensräume direkte Auswirkungen auf die dortige Lebewelt hat.

Weiterlesen