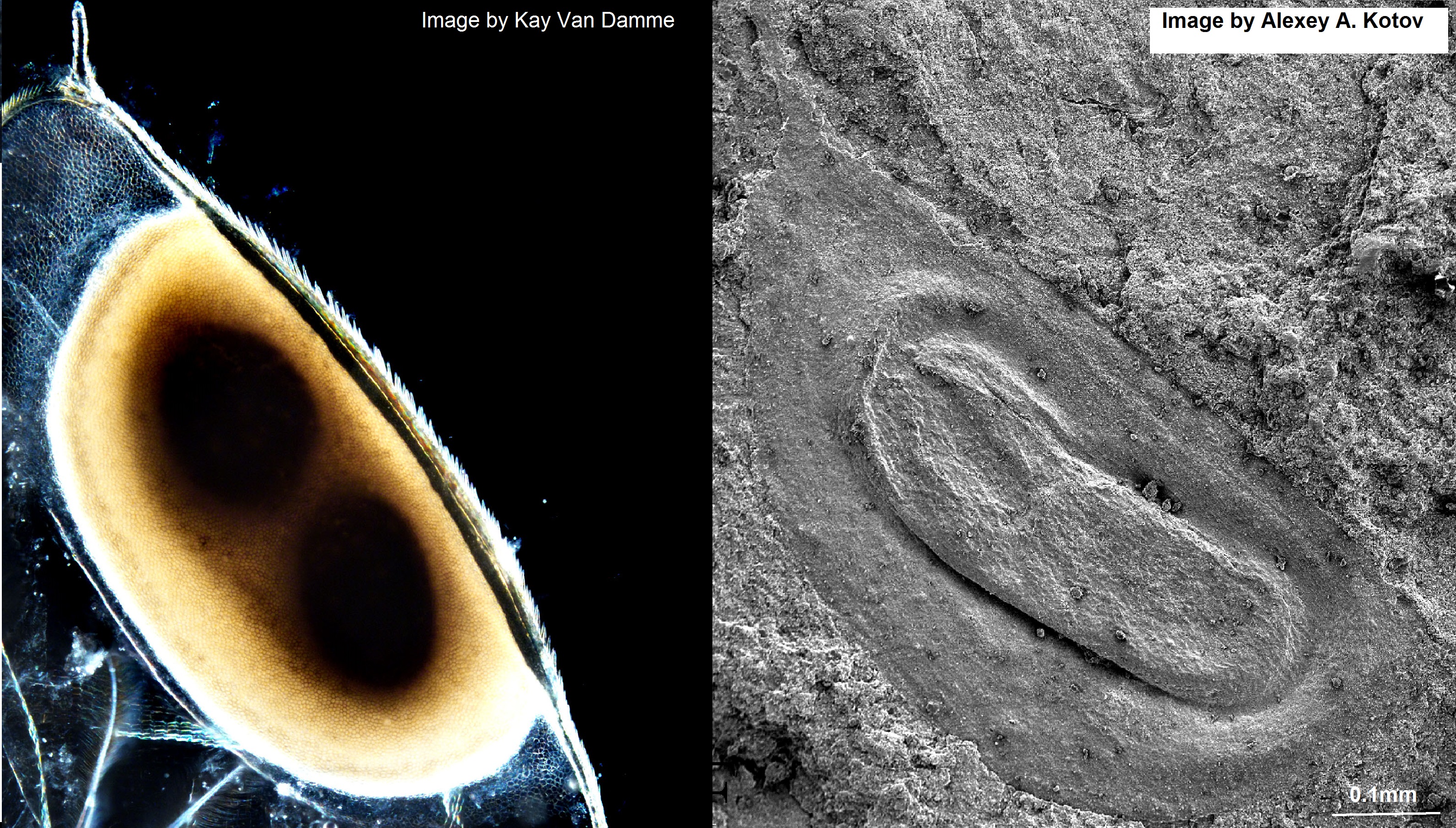

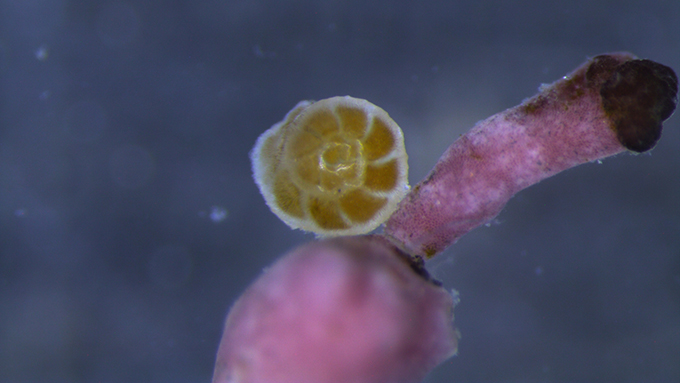

Für den Erhalt der Artenvielfalt in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dass sich einzelne Arten an die veränderten Umweltbedingungen, vor allem an wärmere Temperaturen, anpassen. Entscheidend ist, wie schnell das geschieht. Besonders empfindlich reagiert der Lebensraum Korallenriff. Viele seiner Bewohner leben in Gemeinschaft mit Algen. Steigt die Temperatur, verlieren Korallen ihre Algen, sie bleichen aus. Ein deutsch-israelisches Team hat jetzt in einer Feld- und Laboruntersuchung nachgewiesen, dass einige winzige Meerestiere, die Foraminiferen, unter extrem warmen Bedingungen überleben können, ohne ihre Algen zu verlieren. Ihre Studienergebnisse haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Federführung von Dr. Christiane Schmidt vom MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen jetzt in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

Weiterlesen