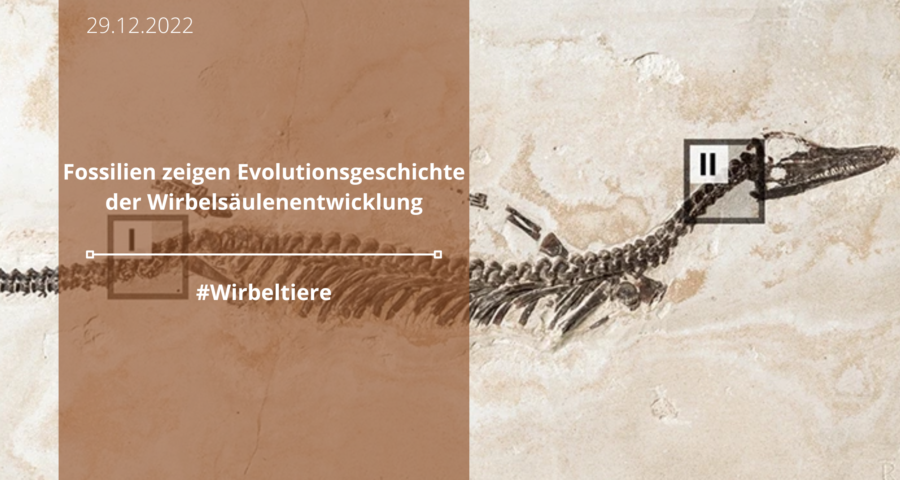

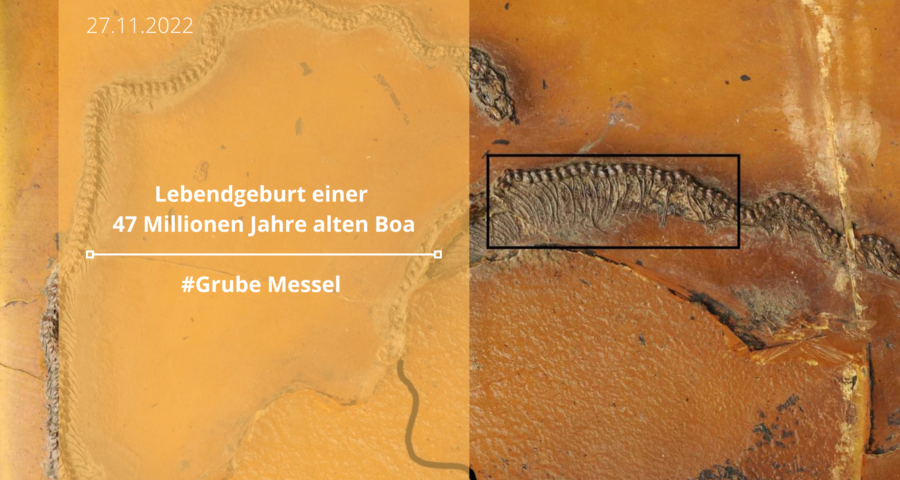

Forscher des Museums für Naturkunde Berlin untersuchten die Entwicklung der Wirbelsäule von vierbeinigen Wirbeltieren anhand eines großen Datensatzes moderner und fossiler Wirbeltiere. Einbezogen wurden neue Daten des 300 Millionen Jahre alten Reptils Mesosaurus tenuidens. Obwohl Wirbeltiere extrem vielfältige Körperformen und Lebensweisen haben, sind die Verknöcherungsmuster der Wirbelsäule viel einheitlicher als erwartet. Die Studie ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie Daten von Fossilien und modernen Tieren zusammengeführt werden können, um die Evolution von Körperbauplänen zu verstehen.

Weiterlesen