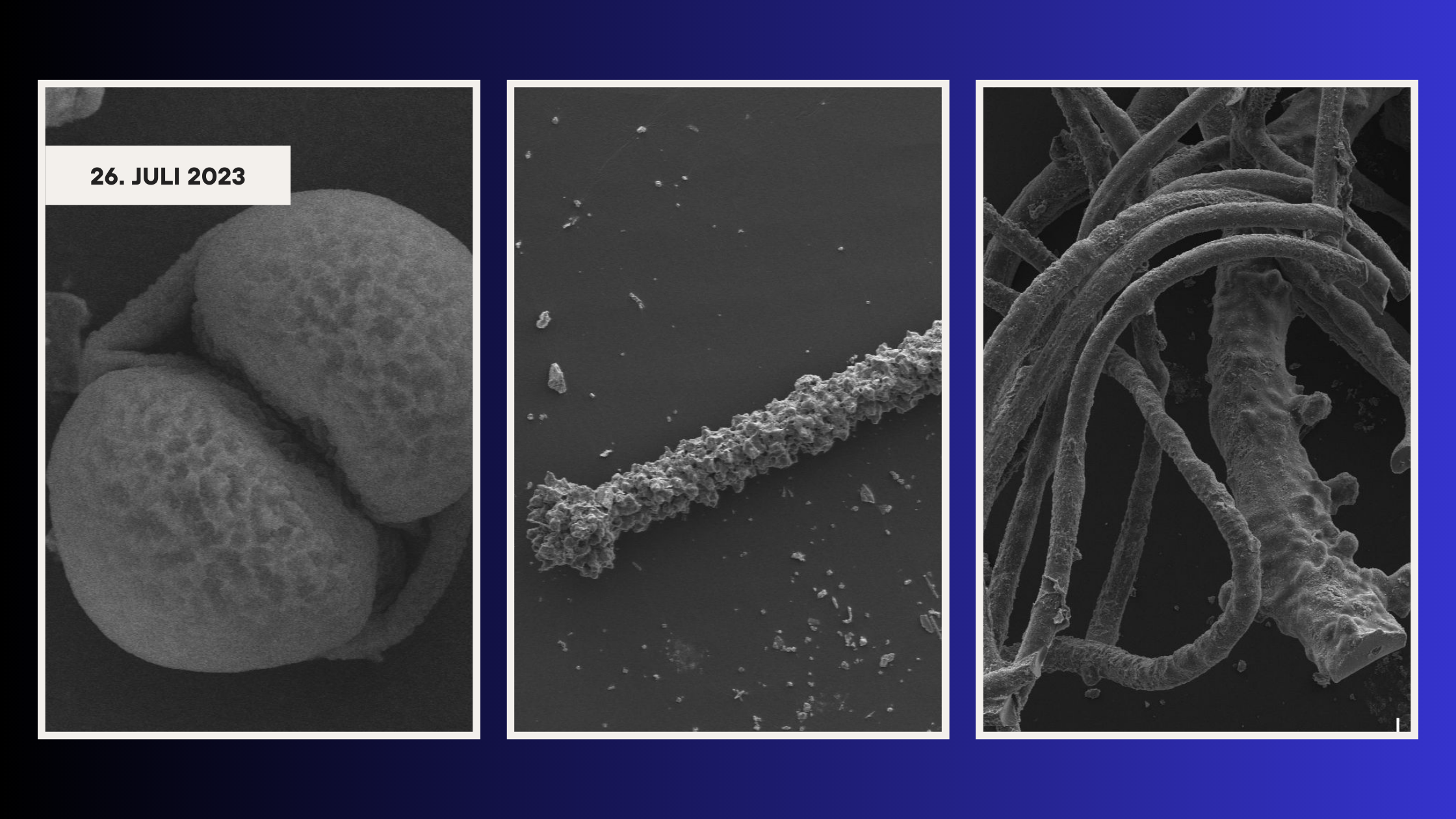

Forscher der TU Berlin, der Akademie der Wissenschaften der Ukraine, des Museums für Naturkunde Berlin sowie des Naturhistorischen Museums in Luxemburg haben auf Mineralien aus der Volyn-Quarzmine in der Nähe der Stadt Shitomyr (Ukraine) die bis jetzt ältesten, dreidimensional erhaltenen Mikrofossilien auf der Erde gefunden. Ihre ursprüngliche Form wurde dabei durch eine mikrometerdünne Schicht aus Aluminium-Silikat erhalten, die sich nur aufgrund einer besonderen geologischen Situation bilden konnte. Die meisten der bisherigen Nachweise von urzeitlichen Mikroorganismen basierten auf indirekten Methoden wie charakteristischen Abdrücken im Gestein oder dem Nachweis von biologischen Abbauprodukten.

Weiterlesen