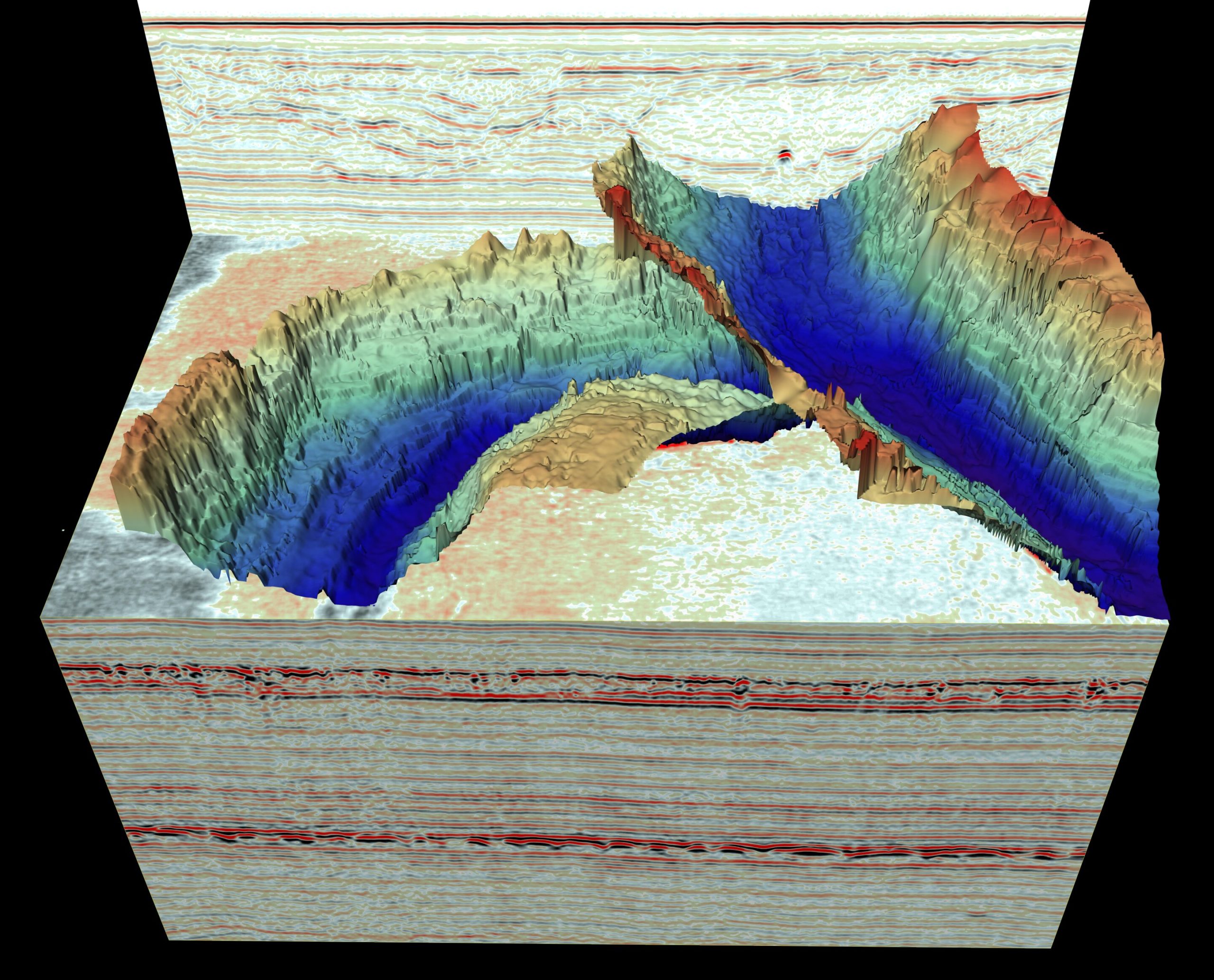

MRI”-Scan enthüllt spektakuläre Eiszeitlandschaften unter der Nordsee

lern bisher unentdeckte Landschaften zeigen, die sich unter den riesigen Eisschilden bildeten, die vor Tausenden bis Millionen von Jahren einen Großteil des Vereinigten Königreichs und Westeuropas bedeckten. Diese alten Strukturen geben Aufschluss darüber, wie die Eisschilde auf eine Klimaerwärmung reagieren. Die Ergebnisse werden diese Woche in der Zeitschrift Geology veröffentlicht.